タミヤMMシリーズのフンクワーゲンを作っていきます。

前回は車体のウェザリングを行った。

今回は兵士の塗装を行おう。

今回でこのキットは完結だ。

よしよし、無事完成だね。

7月も残り僅か。

今月はこれで最後になりそうですな。

集計は月末に行おう。

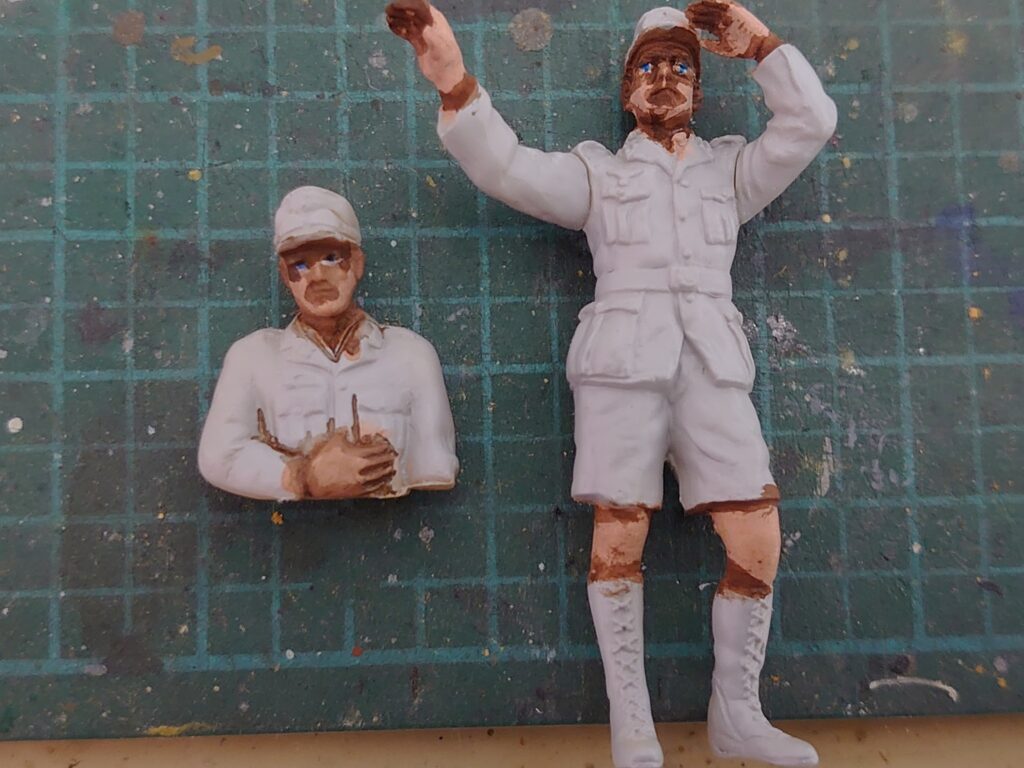

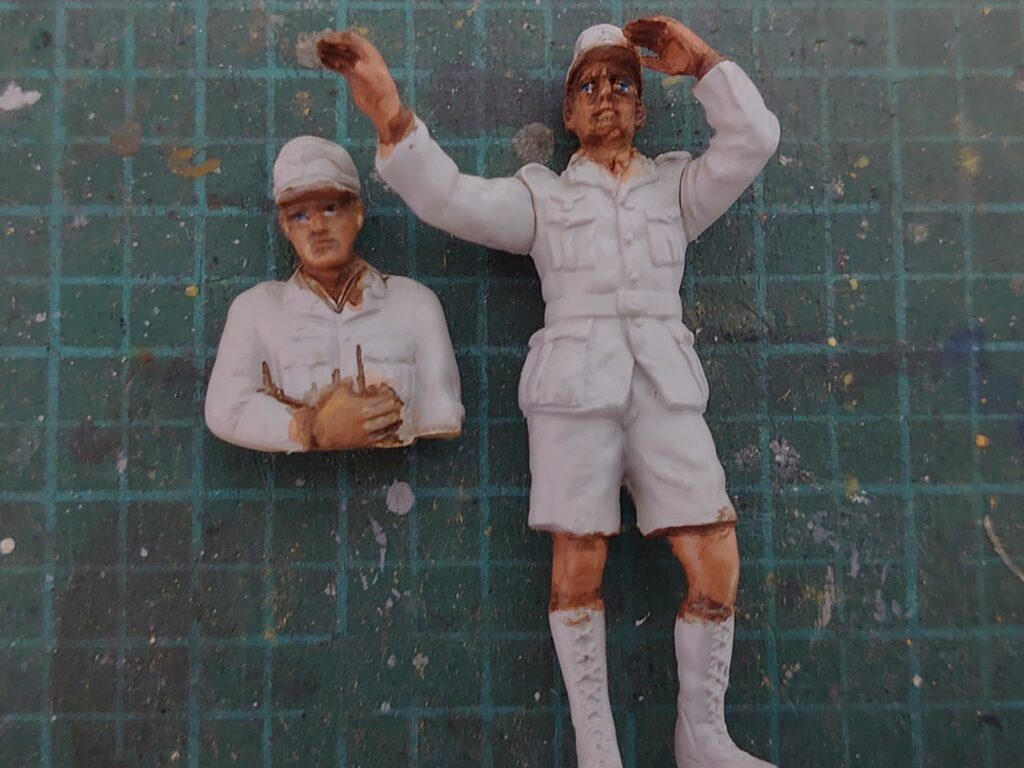

兵士を塗り分ける

今回最初に行う作業は兵士の塗装です。

車輌の部分塗装時に肌部分を塗っておいたので、瞳を塗ってみましょう。

使用したのはタミヤエナメルのフラットホワイトとクリアーブルー。

これを先を削った極細爪楊枝で適当に乗せます。

一見雑に見えるけど後続の塗装と合わせて上手く馴染ませていくので、ここではそのまま進めよう。

なんか以前組んだIV号戦車G型と同じような内容になりそうだね。

続いて陰になる部分を。

フラットブラウンを塗っていきます。

灼熱のアフリカ戦線。

強い日差しで焼けた感じをイメージしつつ・・・・・・。

その後はフラットフレッシュ。

溶剤で溶いたものを塗って、先に塗ったほかのエナメル塗料と馴染ませます。

焼けた肌をイメージしているから、白っぽいハイライトはなし。

これで肌の塗装は終了だよ。

そのまま服の塗装を。

キット指定ではタミヤカラーのダークイエローですが、筆者の手持ちにはないので同カラーのデザートイエローで代用しています。

これだけだとのっぺりしているけど、この後陰影をつけると・・・・・・。

スミ入れとドライブラシ。

スミ入れはスミ入れ用ブラウン。

ドライブラシはエナメルのバフですな。

とりあえず簡素な仕上がりだけどこれで終了だ。

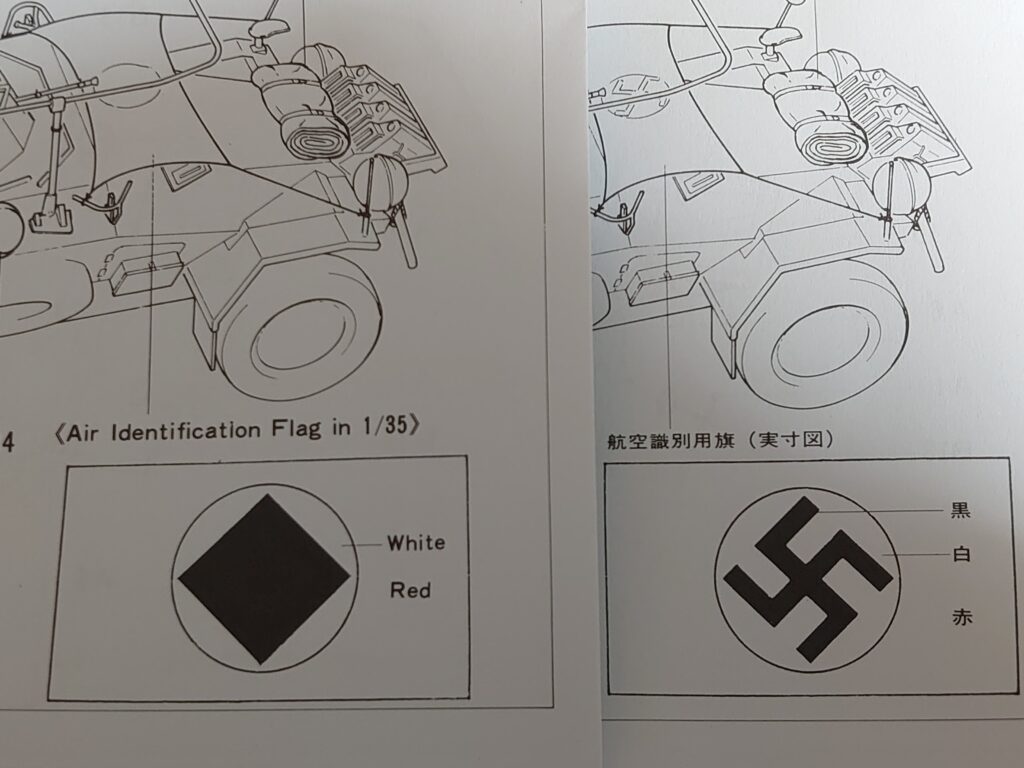

航空識別旗を作ってみる

キット説明書には航空識別旗についての解説が掲載されている。

これは航空優勢のときに、地上部隊が上空の友軍からの誤爆を防ぐ目的で使うもの。

ドイツ軍の車輌でも優勢だった大戦前期で見られたものだ。

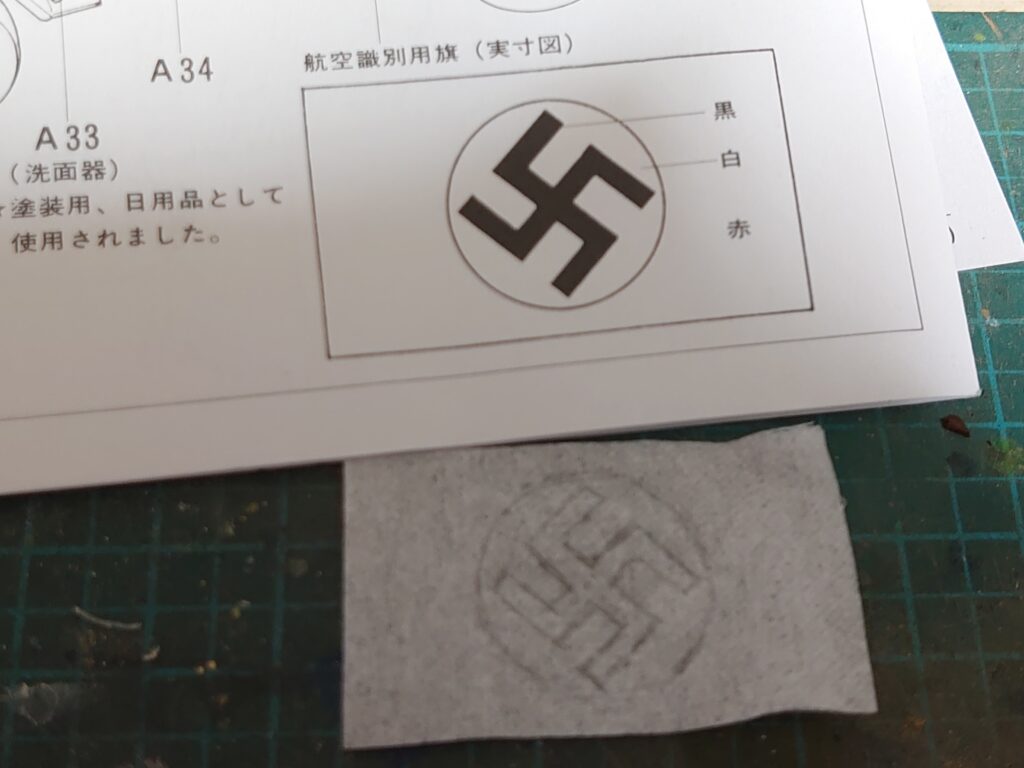

今回はこれを自作してみよう。

原寸大の資料が掲載されていますな。

案の定、物が物なので同封されている海外版では規制されていますな。

ディーファーネーホッホー♪

ところで、どうやって作るのさ。

パテだったり別売りの極薄プラ板の旗とかあるみたいだけど・・・・・・

とりあえず今回は紙を使って自作してみる。

ティッシュを原寸図のサイズに合わせて切り出し、破れないように旗を描く。

筆者は低予算主義者ですからな。

このままだとふわふわしているので、車体に乗せてアクリル溶剤や水で固めてみる。

上手くいくかな?

結果から言うと、これでは上手く固まらなかったようです。

残念。

とりあえず先に色を塗ることに。

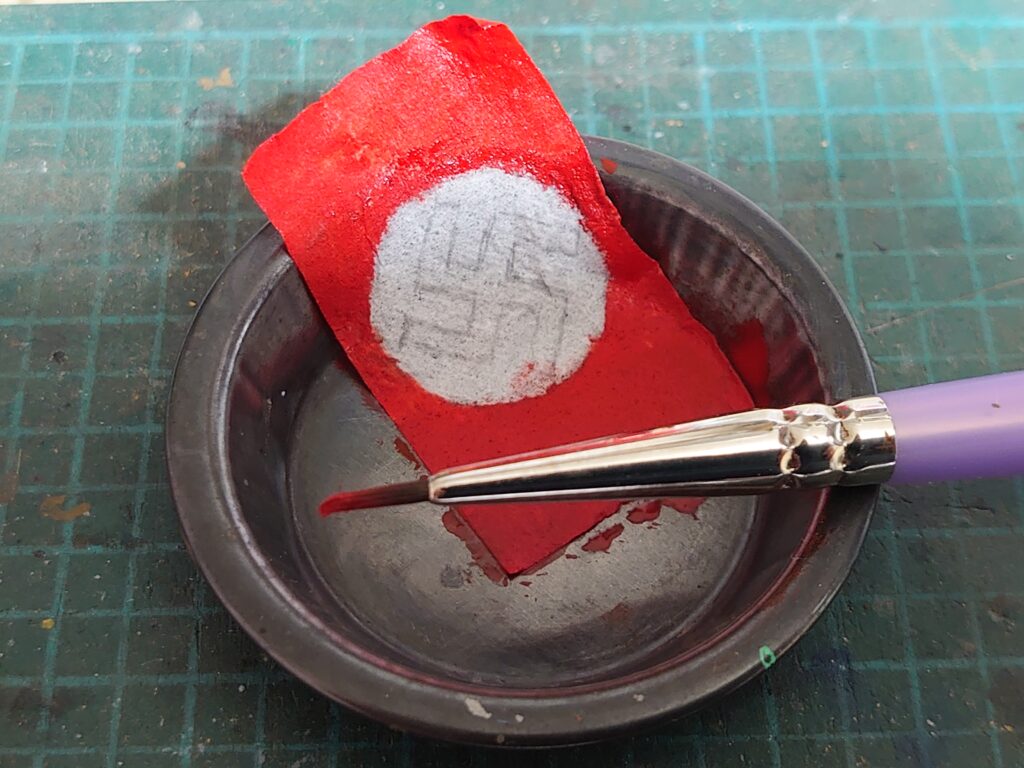

そのまま塗ると車体に色が移るので、塗料皿の上で筆塗り。

塗料はタミヤエナメルを使っている。

ティッシュに染み込むからか、ちょっと色の境界がゴワゴワしているかな?

あんまり筆に塗料を含めすぎると、ティッシュが余分に吸って余計なところに着色してしまうので注意です。

塗装するとこんな感じに。

使用色は単純にレッド、ホワイト、ブラックだ。

単純だね。

改めて車体に旗を乗せる。

今度は溶剤を含ませるだけでなく、車体の角に合わせて折り目もつける。

今度はそれらしくなったかな?

実際はワイヤー類で結んでいるようだけど、今回は簡単に乗せただけにしている。

これで識別旗の作成は終了。

つやを消して完成させる

最後はいつも通りのつや消し。

そしていつも通りのウェザリングマスター擦りつけ。

Aセットを使って砂埃を表現するよ。

粉類はウェザリングマスターに限らず、ざらついたつや消し面で定着しやすいですな。

つや消し→粉類擦りつけ→つや消し・・・・・・。

そして荷物や兵士を搭載して、ようやくタミヤのSd.Kfz.223フンクワーゲンが完成だ。

以下、ギャラリーとなりますな。

最新鋭キットのIV号戦車G型と並んでも遜色の無い古参キットですな。

ちょっと色みが違うかな?

使った塗料が1941年のものと1942年と違うからね。

フンクワーゲンの1941年用は、1942年用と比べて黄色みが強いというか、濃いというか。

作ってみた感想のコーナー

古いけど悪くないキットといえるかな?

安価でパーツ数も少ないので直ぐ形になるのが長所。

古い金型で多少バリやパーティングラインが荒らぶっているところもあるけど。

しっかり整形作業をすることが必要になりますな。

パーツの合いは悪くない。

筆者は今回ほぼストレートに組んでみたが、特別気になるところは無かった。

この記事を書いている2021年7月現在、このキットはタミヤMMシリーズの定番品で、比較的安定して手に入れることが出来る。

お値段も安いほうなので、気になったら是非挑戦して欲しい。

今回はアフリカ戦線仕様で作りましたが、グレーの欧州戦線も選択できます。

デカールも豊富なので、色々遊べそうですな。

SS関連のマークはどこかで使いたいところ。

今回はここで終了しよう。

次回はまた別のキットを作る予定だ。

次回も、お楽しみに~。

この記事で作っているキット

↓タミヤの公式オンラインショップはこちら↓

![]()