筆者が作りかけで放置していた、鋳造砲搭のT-34/76(1941年型)を作っていきましょう。

前回はその特徴的な砲搭を組み立てた。

今回は足周りを進める。

とはいっても部品は切り出して整形済みなんだけどね。

足周りに関しては以前組んだ1940年型で詳しく解説しています。

あちらとほぼ同じパーツが使われているので、そちらを参考に……。

部品の内容や組み立て方法はそちらにお任せ。

今回は主に修復作業になるだろう。

それでは作業を再開する。

足周りの組み立て

とりあえず組みかけのものを堀出し。

見事に半壊状態になっていますな。

これはひどい。

過去のT-34の記事でも少し触れたんだけど、履帯が2枚1組な上に履板の前後幅が広い。

なので

- 履帯の枚数での調整が難しい

- 筆者が誘導輪のアームを動かすことを思いつかず、うまく装着できない。

- モチベーションが落ちてキットを遺棄

といった流れだ。

このキット以外にも同じような感じで遺棄されたT-34があるようですな。

今回のはまだ誘導輪のアーム部分を完全接着していないからマシなほうだ。

とりあえず作業を進めよう。

折れた車軸を修復する

とりあえず接着固定された誘導輪の車軸を外す。

ここはかなりがっちり接着されていたようなので、外そうとしたら軸が折れてしまった。

あらら。

機動輪も回ったほうが作業がしやすいので外そうとしましたら……

こちらも折れてしまいました。

今の筆者だったら絶対に接着しない箇所なのに。

このキットは確か2010年代前半に手をつけられていたような……

まだ筆者が戦車模型素人の時代です。

折れた車軸は

- ピンバイスで車輪・車体双方に凹みをつける

- 穴と同径の真鍮線を仕込む

ことで復活させている。

今回使用したのは1.5mm径。

履帯を装着して力がかかる場所なので、少し太めの頑丈なものにした。

軸が太いとその分強度が増しますが、切り出しにくく加工の手間が増えます。

ここは施す場所によって細いものも検討するとよいかと。

普通に接着するよりもパーツに軸がめり込んでいるから、より強度が出るんだよね。

誘導輪はこんな感じにアームと車輪のみ接着し、アームと本体は接着しない。

これで履帯の張りを調整する。

この放置品は幸い本体とアームの接着が甘かったようですな。

筆者の放置品にはここで折れてしまっているのもありますが……。

履帯の修復

続いて履帯。

このキットのものは以前の1940年型やドイツ軍仕様同様、ランナーから1枚ずつ切り出すものです。

それはわかっているんだけど……

問題はこの中途半端につながった状態。

どうやって組み直すんだろう?

とりあえず力を加えて、接着が甘い箇所はパキパキ1枚ずつに解体。

解体できなかったものは設置面の平らな箇所に持ってくることにした。

失敗して破損したものは以前作ったT-34の余剰品と交換したりしている。

解体ついでに押し出しピン跡やゲート部分も処理。

数が多くて大変ですな。

本当はゲートから切り出す前に押し出しピン跡を処理したほうが楽だ。

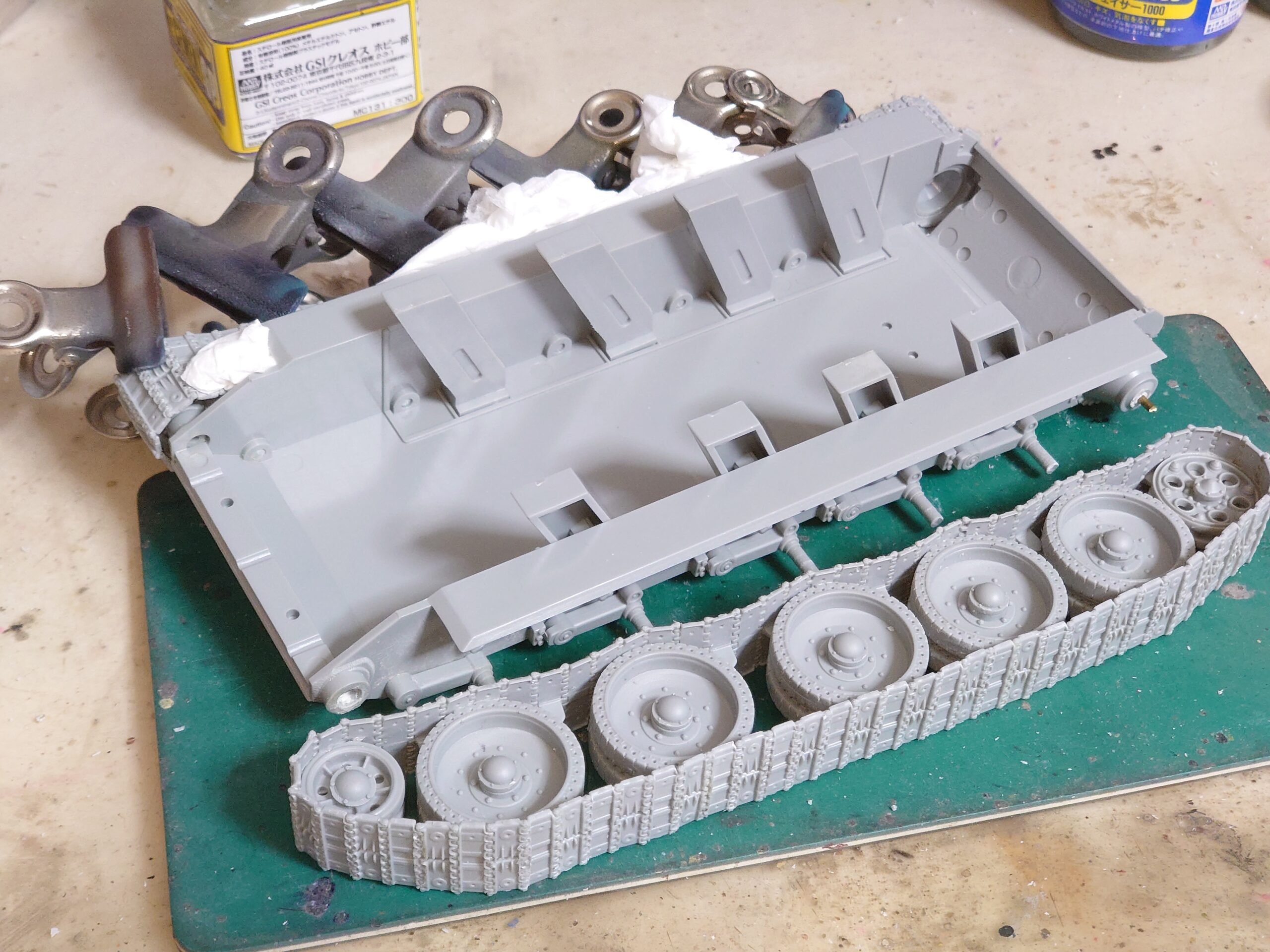

今回の戦果

その後は履帯を接着組み立て。

転輪と履帯を接着してユニット化する「ロコ組み」で仕上げている。

これに関しては当該記事での解説を参照にしてもらいたい。

なんとか修復完了。

少し希望が見えてきたかな?

形にはなってきましたな。

今回はここまで。

次回は車体上部を組んでいくことになるだろう。

続きは次回!

この記事で作っているキット