ハセガワより発売されています、九九式双発軽爆撃機のI型を作っていきます。

前回は組み立てを終えた。

今回は肝心の迷彩を含む塗装作業を行う。

II型の焼き直しっぽい感じだったけど、ようやく違いのありそうな箇所に。

前回は単色塗装でしたからね。

それでは作戦を再開する。

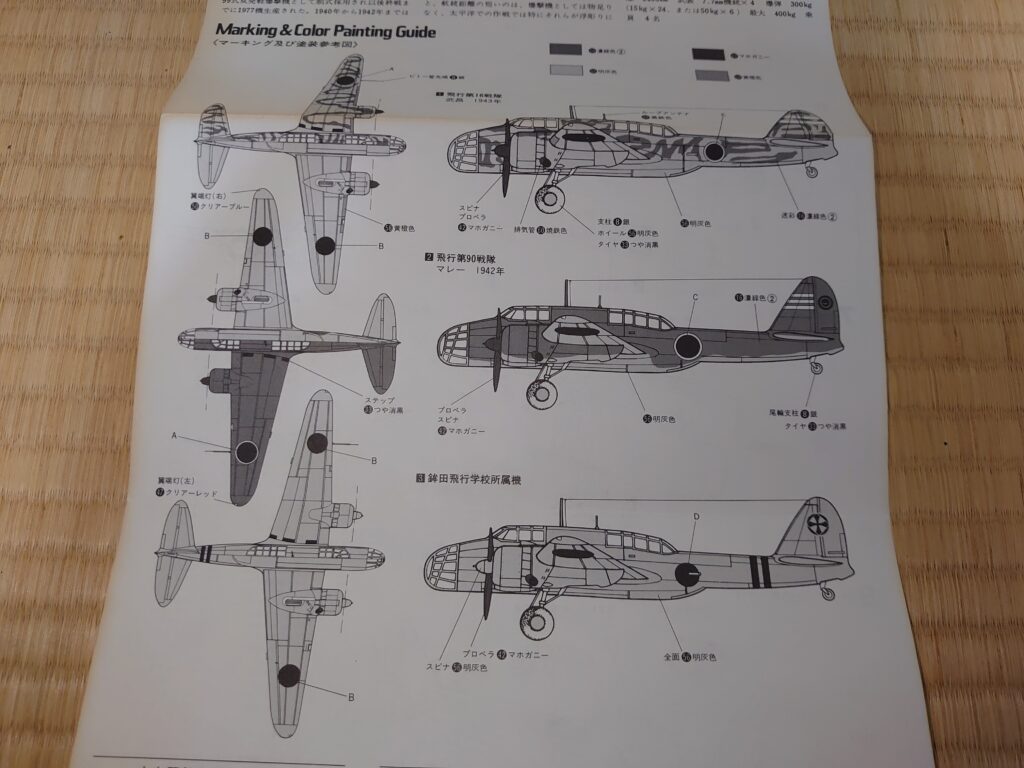

塗装図の確認

こちらがキット付属の塗装図。

今回は一番上に掲載されている、迷彩が特徴的な飛行第16戦隊所属機で作ってみましょう。

塗料はモデルカラーっていうので指定されているね。

古いものだから筆者はよく知らない塗料みたいだけど。

塗料番号の指定は現行のMr.カラーと同じようですな。

ただ古いものなので、100番台のものは指定されていません。

今回は一部塗料を100番台の飛行機模型向けのものと入れ替えてみましょう。

下塗り

まずは下塗り。

- 風防の下塗り→Mr.カラーのRLM79サンドイエロー

- 全体の下塗り→クレオスのMr.サーフェイサー1000

と吹き付けていきます。

まずはいつも通り……。

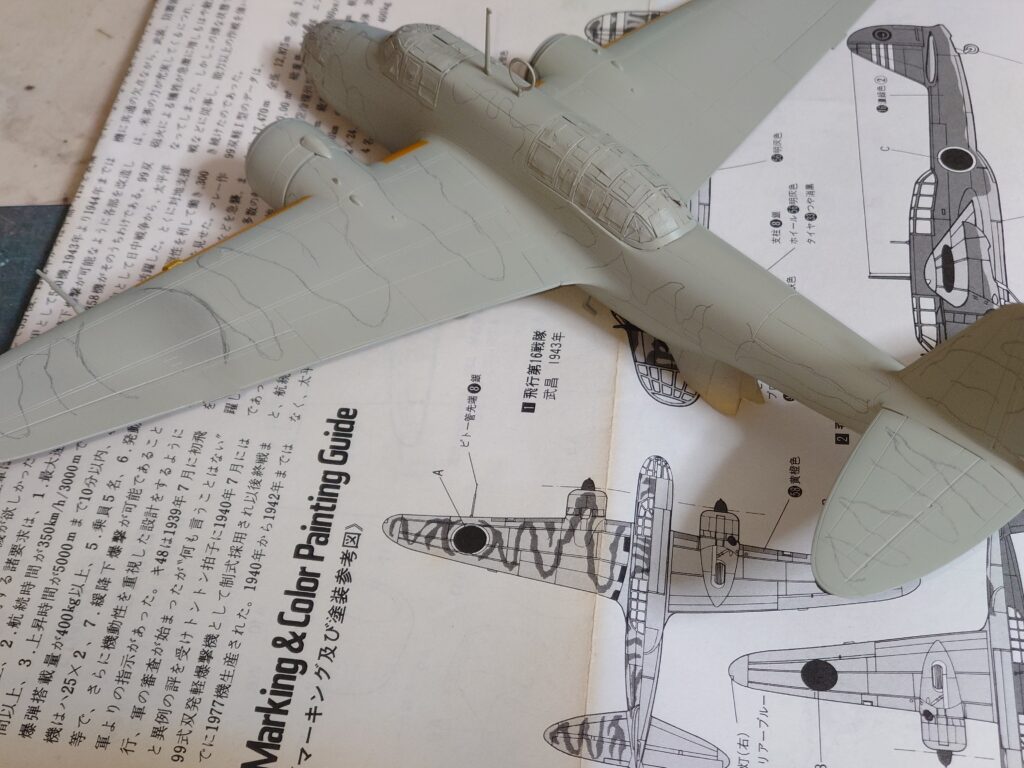

エアブラシで本体色を吹き付ける

続いて本体の塗装。

まずは

- プロペラ→Mr.カラーの赤褐色

- 本体→Mr.カラーの灰緑色

と塗っていきます。

早速Mr.カラーの100番台が登場。

キットの指定だと56番の明灰緑色だよね。

明灰緑色は筆者も保有しています。

ただ明灰系にしてはグリーン味が強いのが気になるらしく、あまり出番がないという。

ビンの説明には

「日本海軍機全面・下面色」

と書いてある。

以前作ったハセガワの零戦五二型には濃淡緑色の迷彩塗装が収録されていた。

それに似合いそうな気がするね。

ここで筆者が忘れていたことが。

このキットには前面の黄色い識別帯のデカールが付属しません。

なので塗装で再現することに。

ここは先に塗るべきだった。

後からでもできるけど、マスキング面積が広くなり手間となる。

使用した色はMr.カラーの黄橙色だ。

金属色も塗装。

- 主脚→Mr.カラーのシルバー

- エンジン→Mr.カラーの黒鉄色

ですな。

黒鉄色はキャンディ状でそのままだと少し塗りにくい。

シルバーや黒を下地にしておくといい感じになる。

今回は主脚のシルバーを吹いた際に、それで一度下塗りをしている。

とりあえずエアブラシ吹きはこれで終了です。

この段階では直前に作ったII型とあまり変わりませんな。

ここからがいよいよ迷彩に。

筆塗りで迷彩を施す

ここからは迷彩。

今回は細い帯状の迷彩が施されている。

エアブラシでもできそうだけど、筆者は今回筆塗りで進めてみることにした。

まずは鉛筆で下書き。

日の丸部分は一度デカールを切り出し、仮置きしてから下書きを施している。

このキット、塗装図が胴体左側のみですな。

とりあえずまずは説明書でわかる範囲から……。

下書きが終わった機体左側から迷彩を施す。

キットでは陸軍機向けの塗料、濃緑色で指示されている。

今回は川崎系の機体であるし、前回のII型の迷彩でも指定されていた濃緑色(川崎系)を使用した。

普通の濃緑色よりも少し黄色みが強いんだよね。

ラッカー系で下地塗装を溶かすから、あんまり短時間に筆を往復されないで進めて……。

この辺りは過去記事参照ですな。

以前九九式襲撃機に施した筆塗り迷彩はアクリジョンだったので、下地のことはあまり考えなくてよかったという。

同じ川崎系塗料を使った筆塗り迷彩となると、屠龍の記事が参考になるかな?

機体左側を塗ったら、右側、上面と進める。

右側は説明書にも掲載されたボックスアートを参考にそれらしくした。

上面は左右のつじつまを合わせるような感じにしてしまおう。

今回の戦果

一度迷彩を塗ったら、再度上塗り。

太さを調整していきます。

こういうのって近くで見ると違和感があるんだけど、遠くから見るとかなりそれらしくなるという。

迷彩色の面積自体が狭いので、ササッと塗ってしまえる。

今回はここで中断。

次回はマーキングやウェザリングで完成予定だ。

続きは次回!