さて、今回は何のキットを組むのか……。

ここのところ筆者はドイツの戦闘機Bf109を組んでいたね。

まさか今回もそれなのでしょうか。

さすがにそれはない。

ただ、それと関連した航空機を作ってみたいと思う。

なにかありましたでしょうか。

前回のBf109は2機セットだった。

なので今回はその残った片割れを作ってみよう。

コンボキットの片割れ、B-239バッファローを作る

……というわけで、今回作るのはこの箱の上段に描かれた戦闘機。

B-239 バッファローです。

前回組んだメッサーシュミットBf109とセットになっていた飛行機だ。

この機会だから忘れないうちに作ってしまう。

B-239バッファローとは?

この飛行機、元々はブリュースターF2Aという型番でアメリカ海軍の艦上戦闘機だったんだ。

直前のグラマンF3Fが複葉機だったけど、こいつはアメリカ海軍初の単葉艦戦として完成した。

軍からの要求としては

- 単葉

- 引き込み脚

- 折りたたみ式主翼

- 密閉式コクピット

を備える飛行機であることだったとか。

試作機は1937年12月に初飛行。

2年後に最初の量産型がアメリカ海軍に配備されている。

その他イギリス、ベルギー、オランダ等が艦載装備を取り払った陸上機型の本機を購入。

これらにはB-339、B-439と言った名称がついている。

ちなみに「バッファロー」の名称はアメリカではなく、購入したイギリスがつけたとか。

この傾向はM4シャーマン、M10ウルヴァリンなど戦車なんかにもみられますね。

このバッファロー、太平洋戦線では主に日本軍相手に戦ったのだけれども……

残念ながらあまり活躍はしていない。

この戦闘機が主に実戦参加した1940年代初めは、丁度零戦や隼が新型機として登場した時期でしたからね。

ところが今回製作するB-239、フィンランド軍のバッファローは1941年6月から始まった継続戦争でソ連軍相手に大活躍。

最終的に手に入れたバッファロー約40機中約20機を失ったのに対して、ソ連機約450機を撃墜する記録を残している。

これらの活躍から「空の真珠」と賞賛された機体でもあったとか。

ちなみに愛称はブルーステル。

これは開発社ブリュースターのフィンランド読みですな。

アメリカ海軍初の単葉艦上戦闘機として登場したF2A改めB-239バッファロー。

遠く祖国を離れて大活躍した、フィンランド軍仕様で作ってみよう。

キットの中身

長々と話していましたが早速キットの紹介と行きましょう。

画像はBf109 の記事で使用したものの使い回しですが。

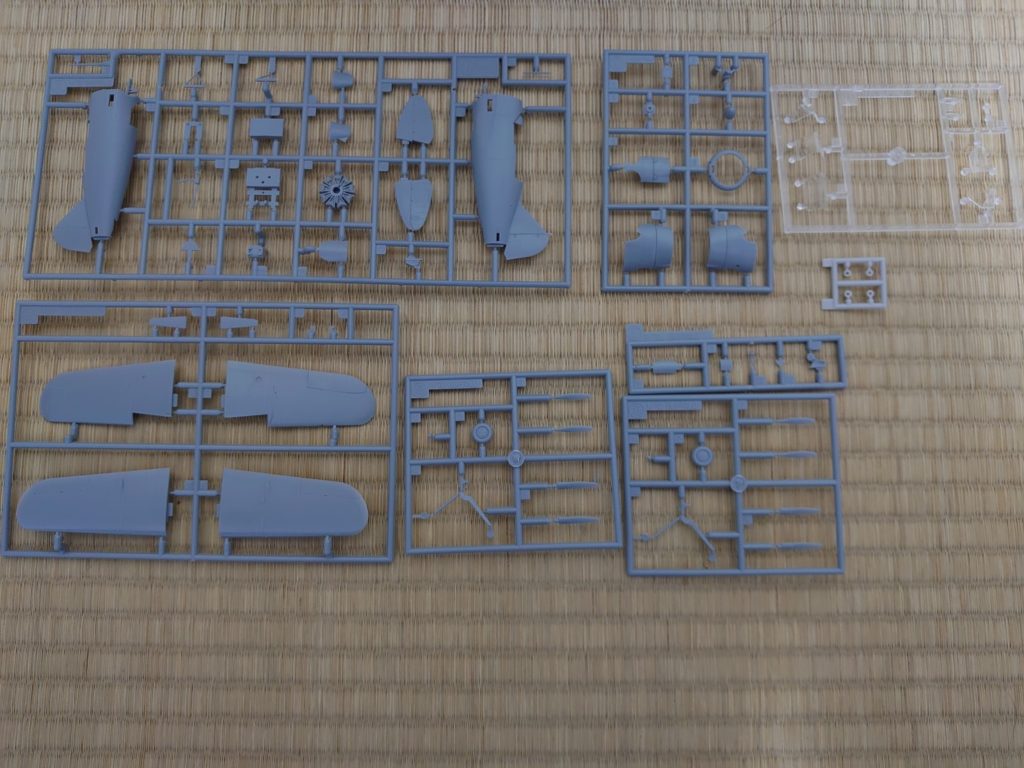

2機セットなのでそれぞれのパーツとデカールが入っています。

Bf109は前回作成済みですな。

今回作るブルーステルは

- 画像右側のパーツと説明書

- 付属デカールシートの上段

を使う。

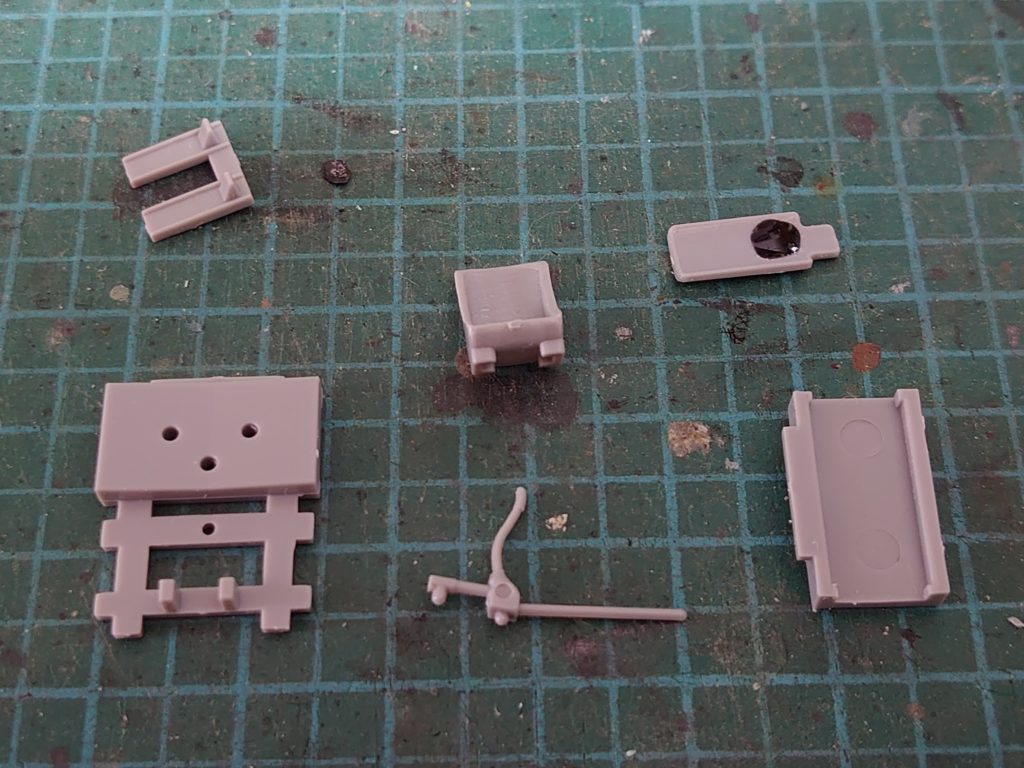

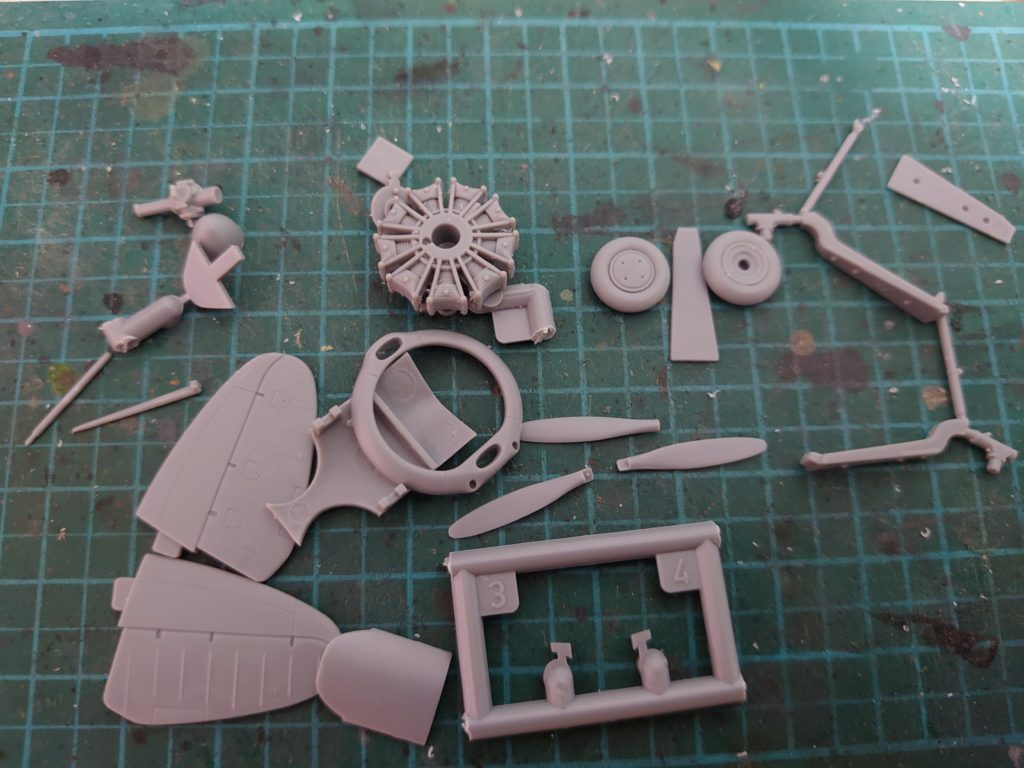

袋を開封してランナーを確認してみます。

通常ランナーが6枚、クリアーランナーが1枚、ポリキャップが4個付いてきます。

先ほどの説明どおり、本機は元々アメリカ軍の艦上戦闘機。

当然そちらの仕様でも以前発売されている。

今回のは陸上機のため、艦上機用やマイナーチェンジ機用の部品が余剰となる。

製作開始!

それでは作戦を開始する。

まずは合わせ目消し。

見た感じすぐに合わせ目消しが出来る箇所は

- 主翼

- 機体後部

- 機首

辺り。

接着剤を使って貼り合わせてしまおう。

いままで筆者が組み立ててきたキットと違い、左右主翼が独立して成型されていますな。

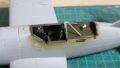

コクピット周辺の押し出しピン跡を埋める

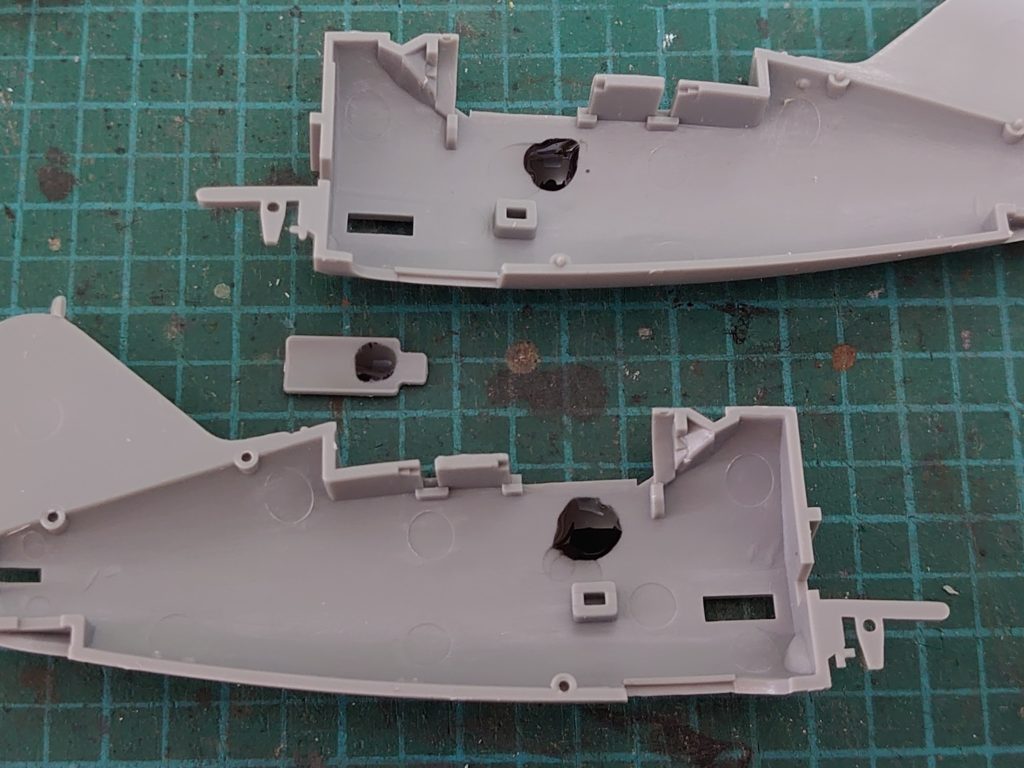

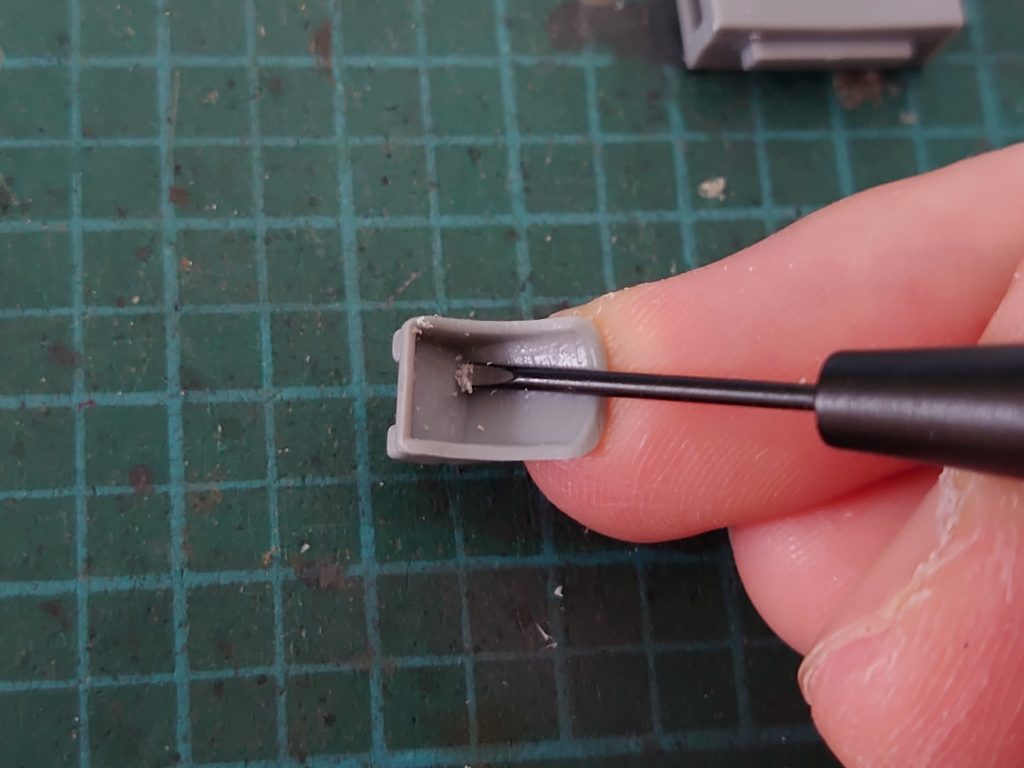

合わせ目消し待ちの間にコクピットを進める。

このキットのコクピットは押し出しピン跡が目立つところにあった。

とりあえず外から見えそうな画像の3箇所を黒い瞬間接着剤で埋めてしまう。

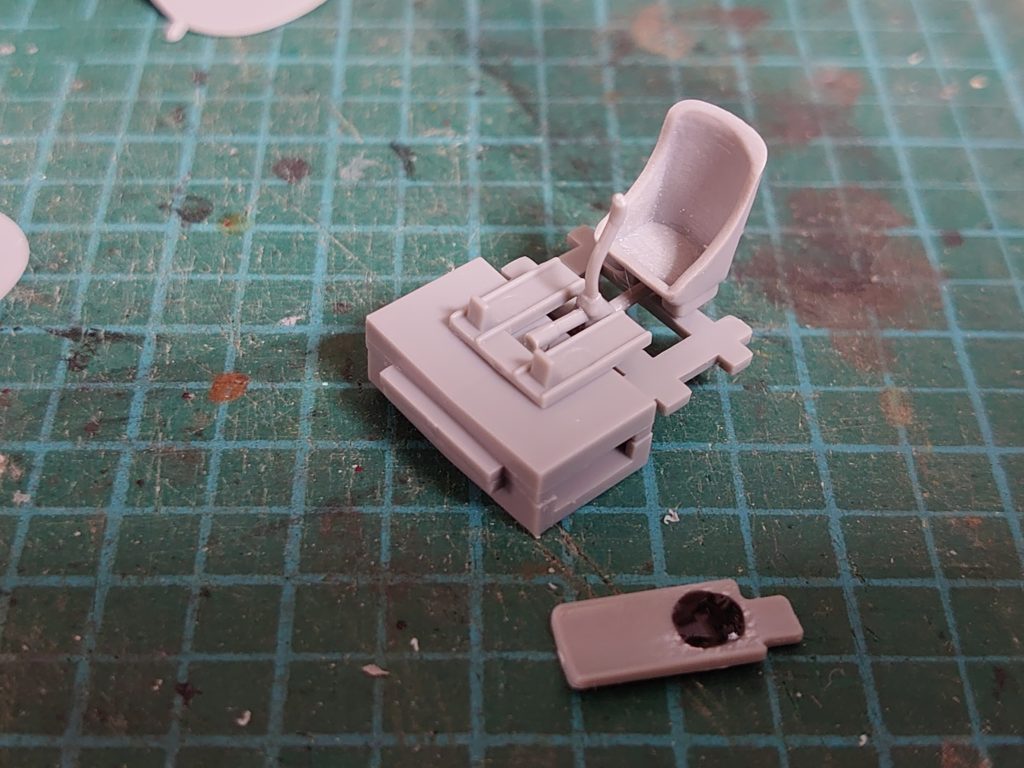

コクピットは先ほど接着剤を盛った背もたれを含めて6パーツです。

フットペダルや操縦桿にも押し出しピン跡がありますが……

こちらは完成後見えにくくなるのでそのままにしてしまいます。

奥まった座席部分にも押し出しピンが存在する。

整形しにくい&浅いので……

ものぐさな筆者はハセガワのモデリングチゼルでカリカリと削ってならしてしまった。

コクピットはこんな感じに。

筆者はドイツ機と日本機をメインで作っているので、アメリカ機は新鮮に感じるとのことです。

この時点ではまだ黒い接着剤が乾いていないので別の作業をする。

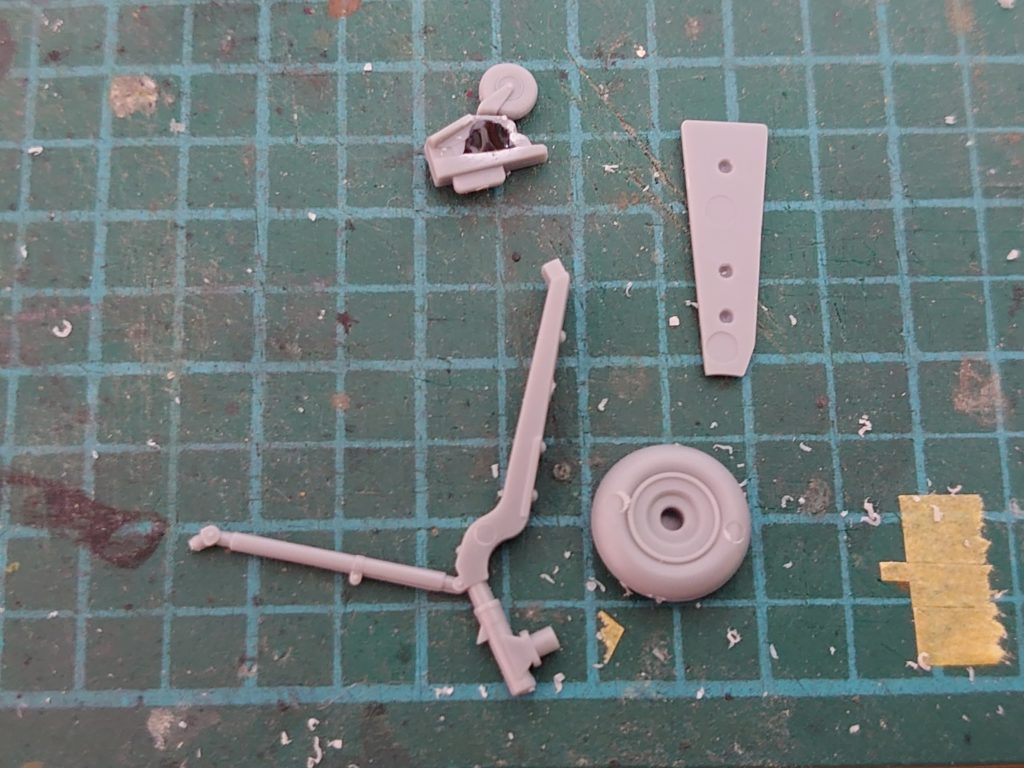

その他の部品を整形する

尾輪側面にも押し出しピン跡があるので、ここも接着剤を盛っておきます。

その他足周りにも多数押し出しピン跡がある。

主脚カバーは車輪側の一箇所のみ埋めて、他は削って対処する。

その1箇所に画像では接着剤が盛られていないようですが。

アホな筆者が忘れていた。

この記事を書いている時点では埋められている。

今回の戦果

その他隙間時間を見て成型作業を進めます。

一部極小パーツがあるので、それらはランナーごと切り出しておくのがいいでしょう。

今回はここまでにしておこう。

次回は接着箇所の整形から再開予定だね。

この記事で作っているキット