ウクライナのミニアート社より発売されています、III号戦車B型を作っていきます。

前回はパーツ紹介をした。

今回は早速組み立てを行う。

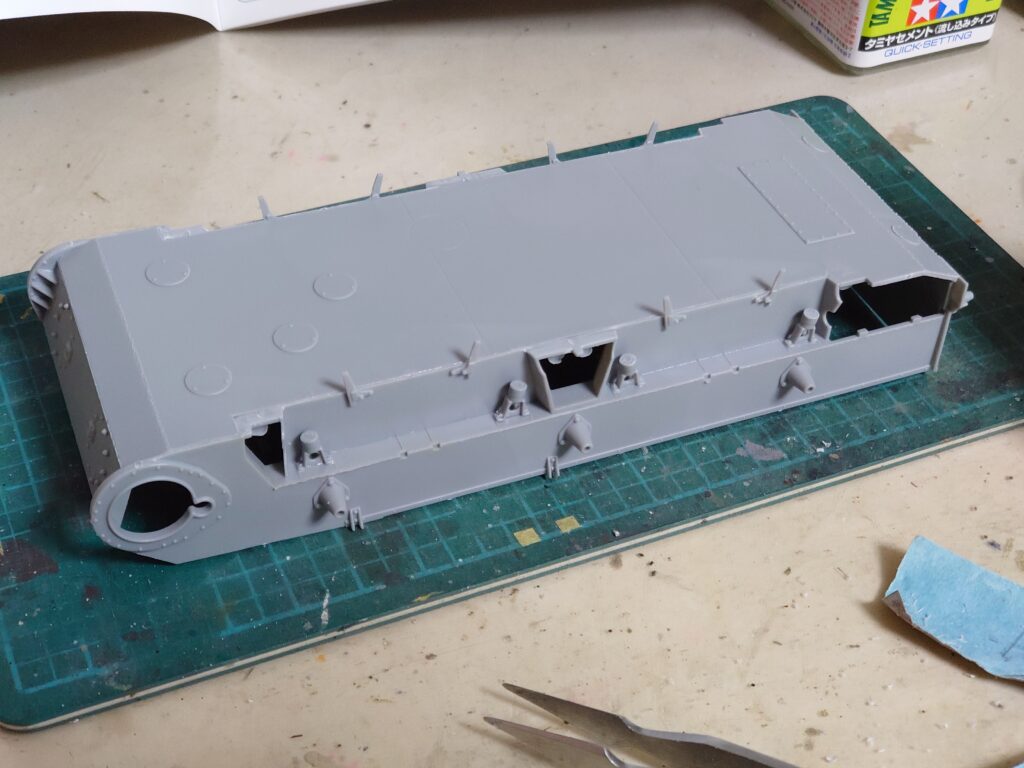

車体を組んでいこう。

どうなるかな?

見た感じ部品が細かくゲートも多めなので、時間がかかりそうですな。

後はパーツの合いだね。

こればっかりは実際に組んでみないとわからない。

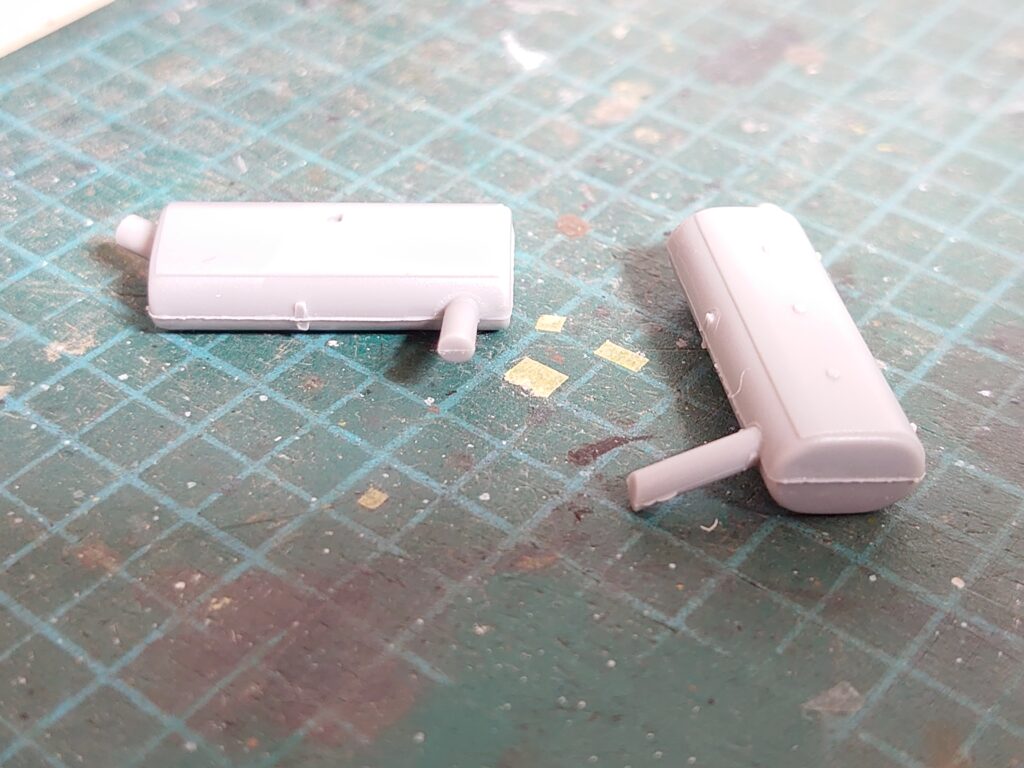

合わせ目部分を接着する

手始めに合わせ目部分を接着する。

見た感じ、この車体後部のマフラーぐらいかな。

E型以降とは違って、車体後部パネルの上側にセットされているみたいだね。

E型以降は後部パネルの下部にセットされていますからね。

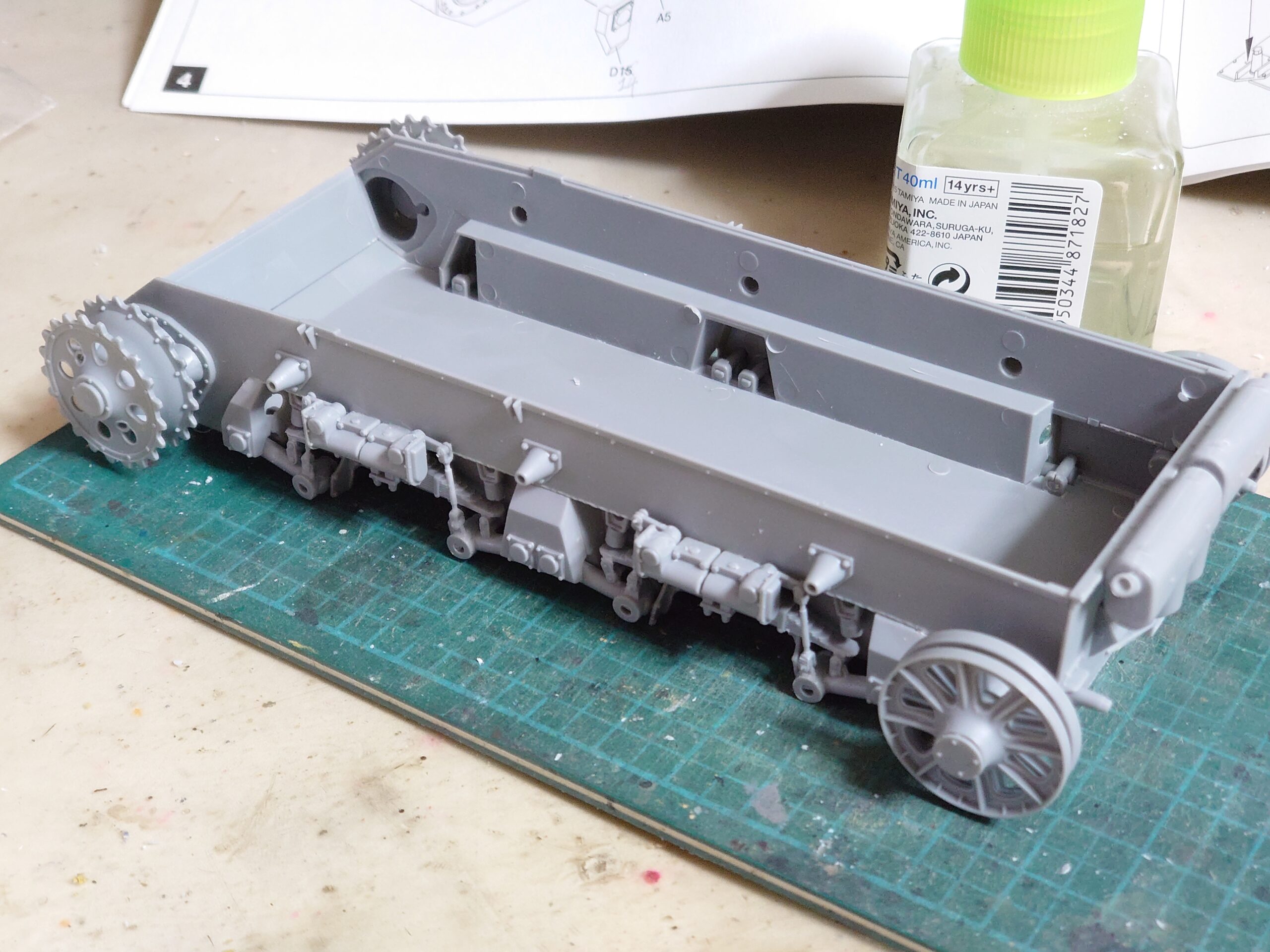

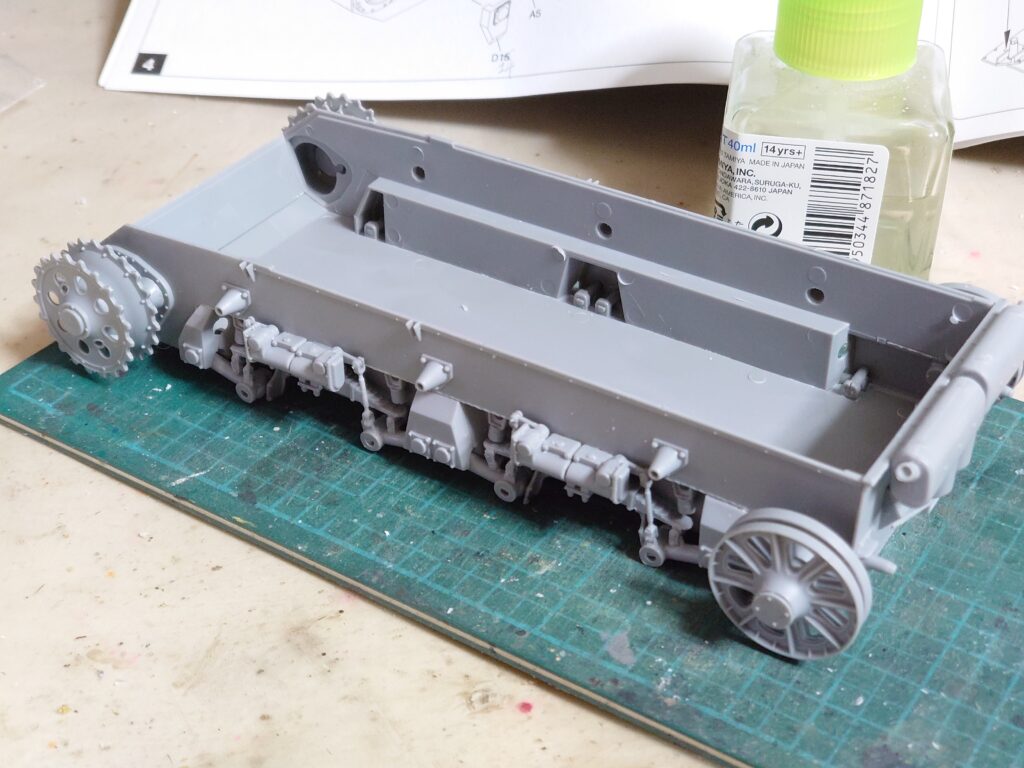

車体基部を作る

それではまずは車体の組み立てから。

板状の部品を箱組みしていきます。

サスペンションをセットする部分が奥まっているのが特徴だね。

組み立てるとこんな感じに。

後でセットすることになっている後部パネルもここでセットしています。

ただこれはやはり後でセットしたほうが良かったかもね。

誘導輪とかを後で取り付けるときに、隙間が出来たりして一度取り外したりしている。

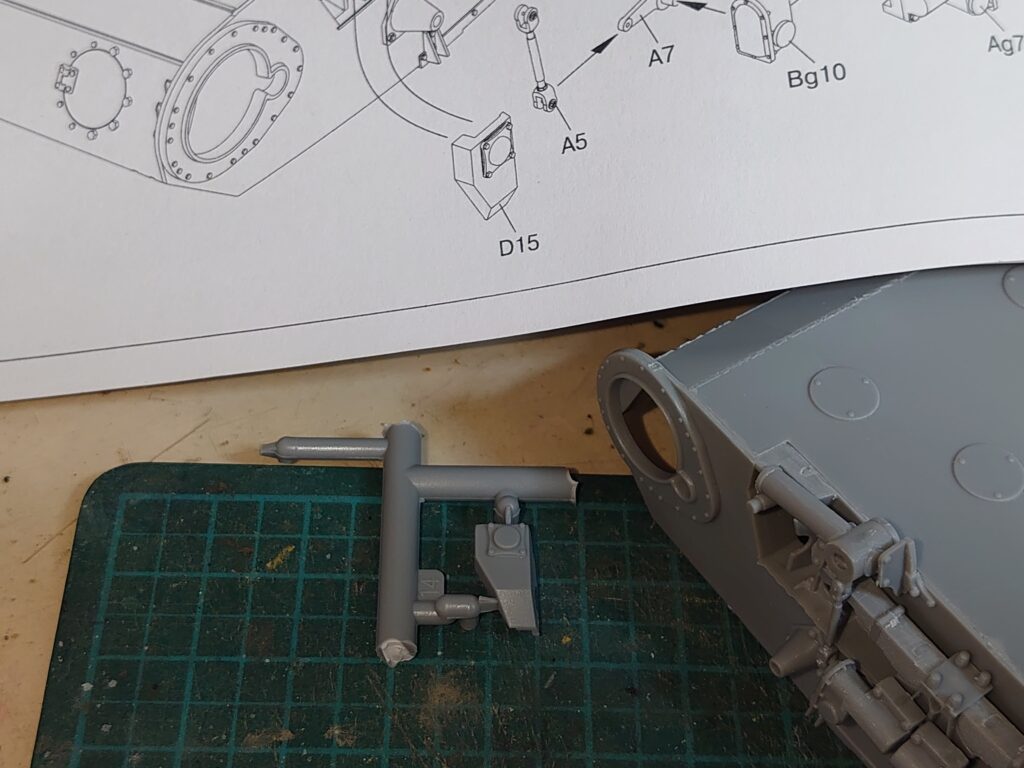

サスペンションの組み立て

ここでIII号戦車B型のトレードマークともいえる、リーフスプリング式サスペンションを組み立てていく。

まずは板バネ部分にアームを取り付けて……。

なんか細かくない?

これ以降も細かい部品が続く。

紛失しないように注意しつつ進めていこう。

こちらは起動輪付近。

D14パーツとD15パーツが左右で逆に指示されていますな。

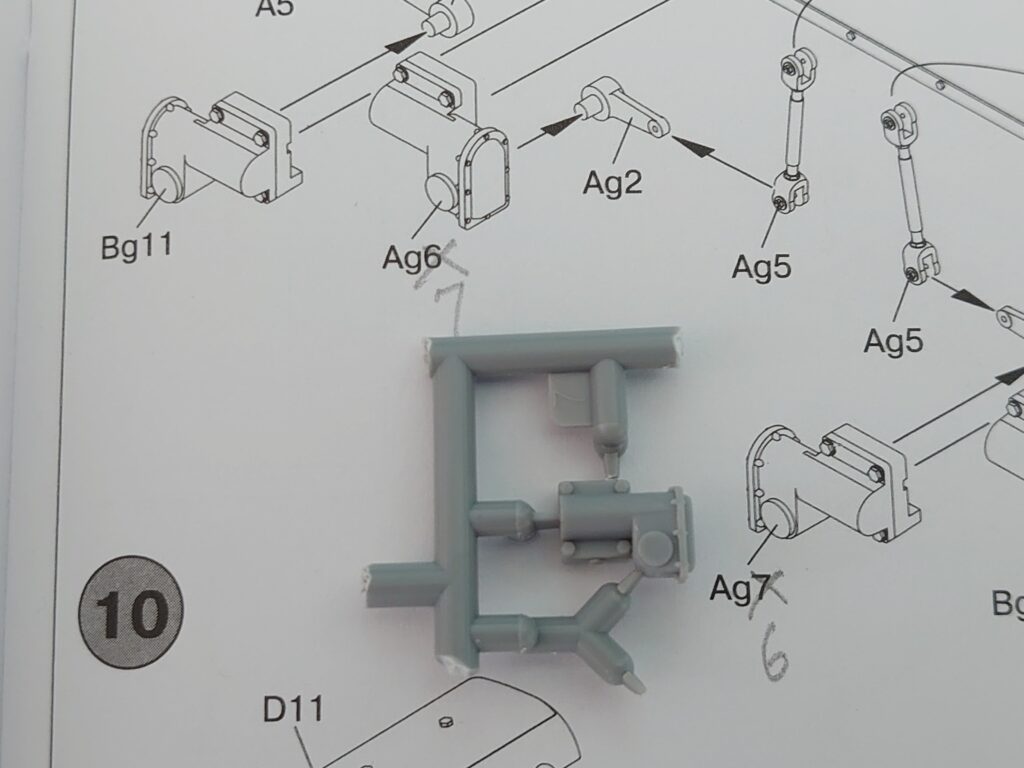

更にサスペンションを進めていきますが……

Ag6パーツとAg7パーツがごっちゃですな。

結構部品の指示間違いが多いね。

幸い、間違い指示は明らかに上手く取り付けられないので、そこまで神経質に構えなくていいかな。

寧ろ他のアーム部分など、細かくて似たような異なる部品のほうが注意。

こっちのほうがごっちゃになりやすい。

違うランナーにそれぞれが入っているから、持ち替えている間に無意識に似たような違うパーツを取り付けたり……。

そんなこんなでようやく形に。

非常に複雑な構造となっている。

カバーみたいなものがないから、実際被弾したら大変なことになりそう。

筆者としては模型的に組み立てるのが手間なのが気になるとか。

トーションバー形式で量産されて良かったね。

トーションバーサスペンションを採用して量産されたE型までの間、C型とD型でもリーフスプリング形式を使っている。

とはいっても抜本的な改良型ではなく、B型から配置を少し弄っただけのものだったようだね。

今回の戦果

ここで起動輪、誘導輪をセットします。

いずれも軸を通した後、車体側から留め具パーツを取り付けることで回転します。

ここは回転する構造のほうが履帯を合わせるのに便利だから、有効活用しよう。

起動輪は初期のIII号戦車に見られた360mm幅履帯を装備するタイプ。

改良されていく上で増した車重に対応するため、幅広の400mm幅履帯が登場した。

後に起動輪もそれに対応したものとなる。

確か400mm幅履帯を装備したのはH型辺りだったような。

今回はここまで。

次回は転輪をセットするところから始めよう。

先は長そうですな。

続きは次回!

この記事で作っているキット