模型大隊戦闘日誌、始まるよ!

前回は筆者が苦戦をしながらも、ハセガワの連山攻撃機を完成させましたな。

生産ラインに何もなくなったので、新たなキットを投入したいところですが……。

しばらく航空機が続いたので、別ジャンルに移動。

筆者が無性にある戦車が作りたくなったようなので、今回はそれにする。

ゲルググは?

そっちも気になったみたいだけど、現時点でより熱量のある戦車を先に通す。

筆者の作るガンプラは作業に時間がかかって、他のキットが進まなくなるというのもあるけどね。

先々月後半~先月頭のゲルググマリーネもだいぶ時間がかかりましたからね。

あれは関節周りの大改造になったからね。

スケールモデルは部品の合いとかが気になるけど、その分可動や塗り分けをあまり気にしなくていいという利点がある。

直前の連山でもだいぶ消耗したし、今回はそこまで難しくなさそうなものにしよう。

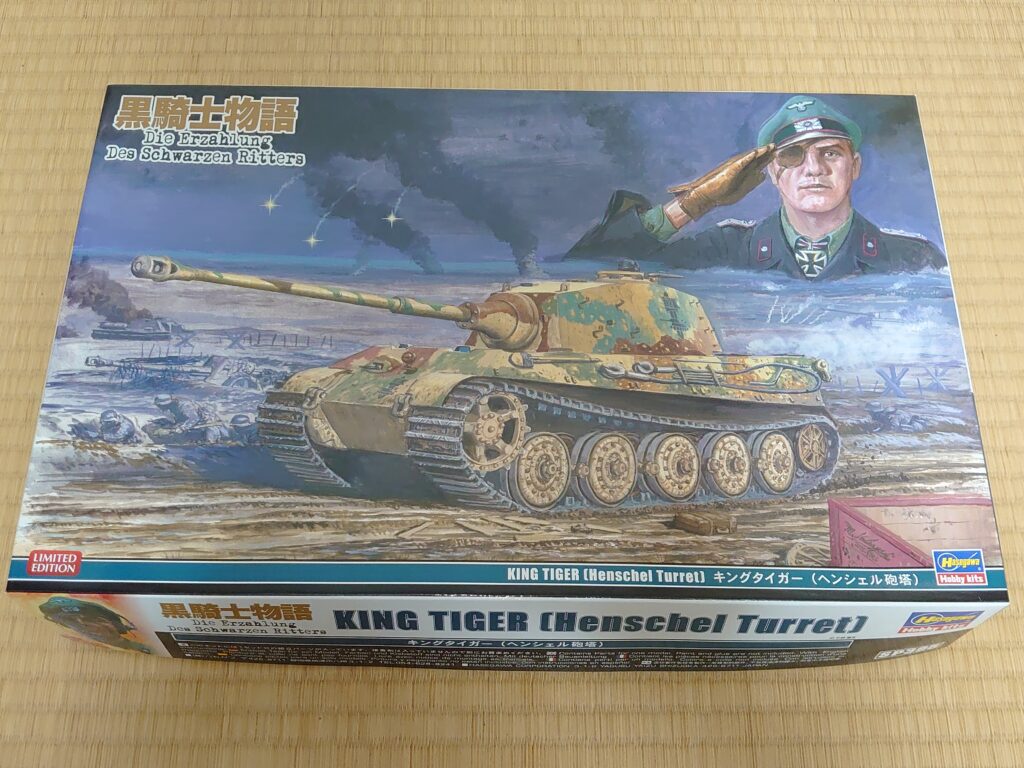

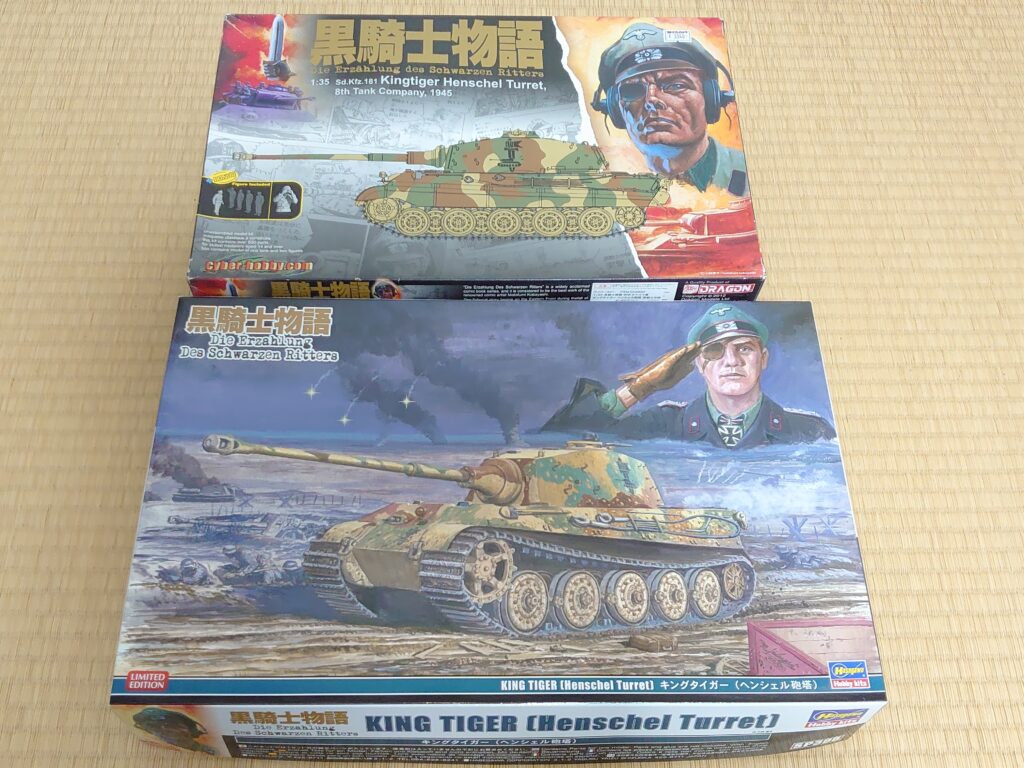

今回のお題 ハセガワ ティーガーII

今回作るのはこちら。

ハセガワより

ティーガーIIだ。

商品名はキングタイガーだけど、ここではティーガーII表記で統一する。

このボックスアートは……。

小林源文先生の代表作、「黒騎士物語」とのコラボ品ですな。

筆者はサイバーホビーからかつて発売されていた、パンターG型のキットを作ったことがあります。

ティーガーII&黒騎士物語とは?

この戦車は第二次世界大戦後期に登場した、ドイツ軍の重戦車だ。

ここでも何回か組んでいるから、詳しい解説は割愛。

最大180mm厚の装甲と高い貫徹能力を誇る71口径8.8cm砲を備えた重戦車ですな。

初期の50輌はポルシェ社が設計した車輌に搭載予定だった、丸みを帯びた砲塔を装備。

いくつかの問題から、後は平面構成のヘンシェルタイプの砲塔に。

今回の車輌もヘンシェル砲塔の搭載車ですね。

今回のキットは前述通り、小林源文氏の劇画「黒騎士物語」の登場車輌をイメージしたものとなっている。

同劇画は1980年代に模型誌「月刊ホビージャパン」に連載されていた作品。

第二次世界大戦後期の東部戦線を舞台に、エルンスト・フォン・バウアー率いるドイツ軍の架空の戦車部隊「黒騎士中隊」の戦いを描いた作品だ。

バウアー殿が主役に見えますが、実際の主役は物語序盤に配属されるクルツというのはナイショです。

ティーガーIIが出てくるのは物語の最終回「最後の章」

時期は1945年の春。

直前のソ連軍との戦闘で黒騎士中隊は壊滅的な打撃を受け、残っている戦車はパンターG型1輌のみ。

ベルリンが占領され、総統閣下が自殺。

残存のドイツ軍にはソ連軍を避け、米英連合軍へ投降するように指令が出される。

ええっと、史実だと……。

1945年4月30日に総統閣下が自殺。

5月8日~9日がドイツ降伏ですな。

各国の時差の影響で、この降伏の日は多少ズレがあるみたいですな。

ドイツの現地時間では8日、ロシアのモスクワでは日付を過ぎて9日。

5月9日に毎年ロシアが対独戦勝パレードをやるのは有名です。

……ってなると、劇中では大体1945年5月始め頃の出来事ってことかな?

黒騎士中隊の残存車輌は前述通りパンターG型が1輌のみだったが、主人公のクルツがSSの修理中隊から手に入れたティーガーIIがそこに加わる。

米英占領地域へ友軍を脱出させる時間を稼ぐため、バウアー大尉はそのティーガーIIに乗り込み、パンターG型に搭乗したクルツと共にソ連軍へ最後の戦いを挑む。

……といった内容だ。

彼らがどうなるのかは是非とも君たちの目で確認してほしい。

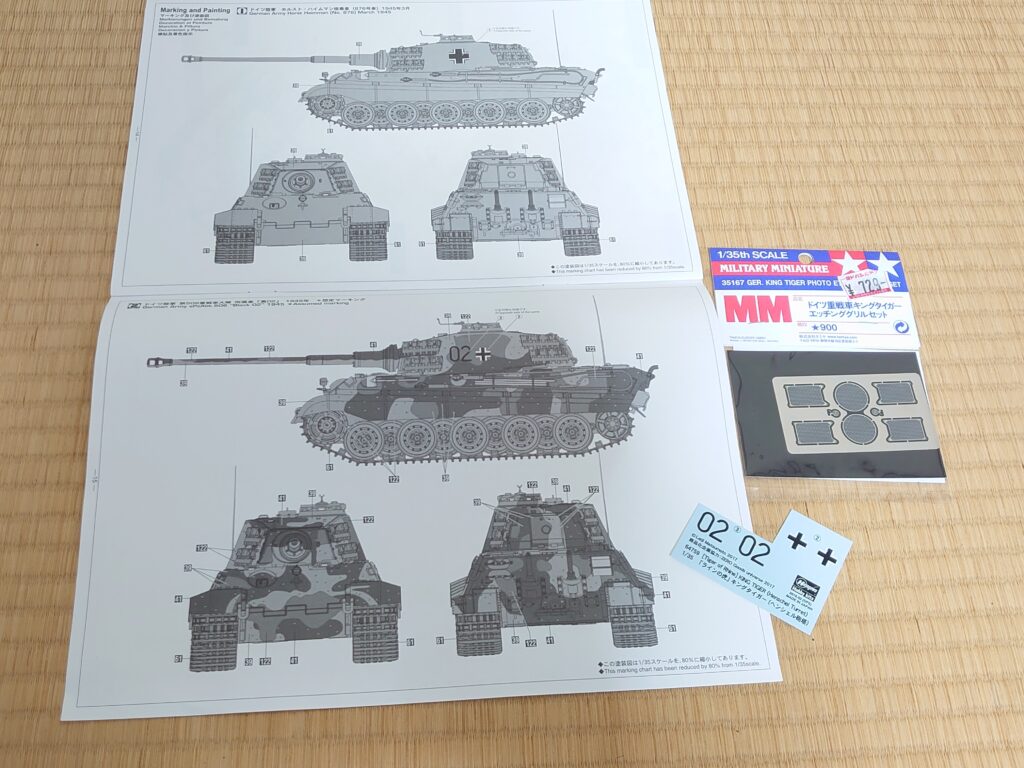

箱の中身を確認する

とりあえず今回のメインはキットのほう。

中身はこんな感じだ。

説明書にデカール、そしてパーツの入った大袋だね。

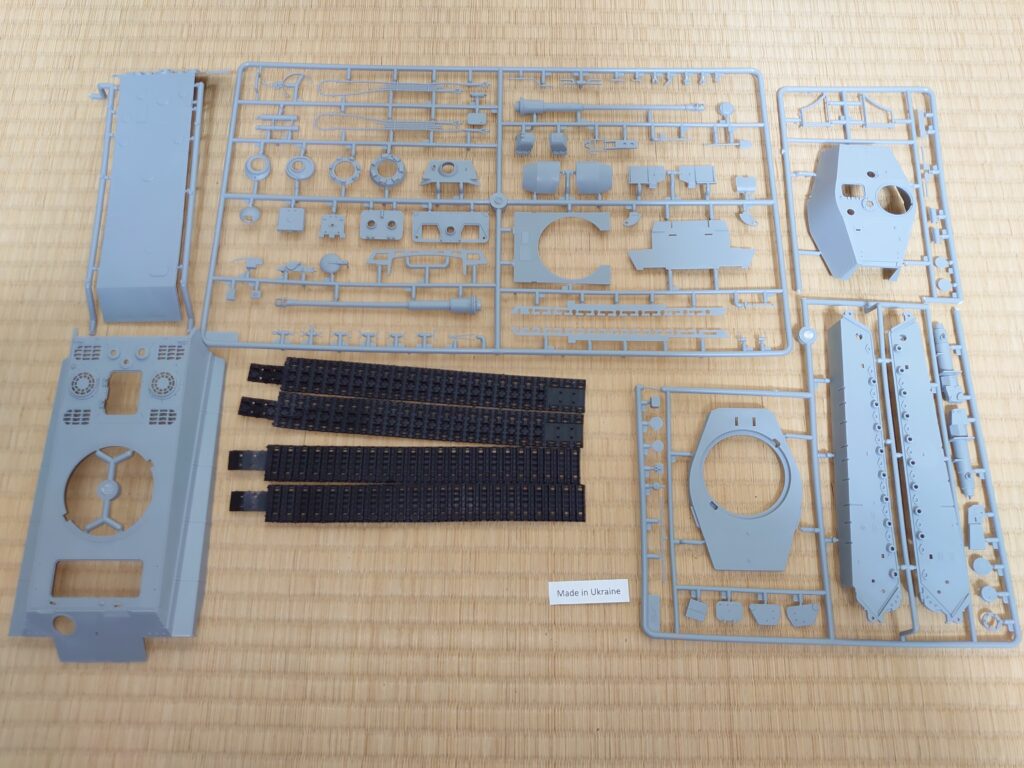

大袋を開けてパーツを確認。

パーツその1はこんな感じだ。

履帯は4分割されたベルト式を2組ずつにするタイプ。

ええっと、「Made in Ukraine」って書いてある紙が入っているね。

それにこのパーツ構成、どこかでみたような。

以前組んだ「ラインの虎」版と同じく、純粋なハセガワ製品ではなくウクライナのICM社製品ですな。

確か同社の輸入代理店がハセガワなので、その縁かと。

原型のICM社製ティーガーIIは2016年が初版。

今回の黒騎士物語版は2019年発売だ。

筆者も発売してからすぐ購入したもののはず。

ということは約6年放置。

入学した小学生が卒業しちゃうよ。

2019年8月がここの開設となっています。

10年以上の放置品が当たり前に出てくるので、筆者にとっては同年に積んだキットはまだまだ新参者という風潮が。

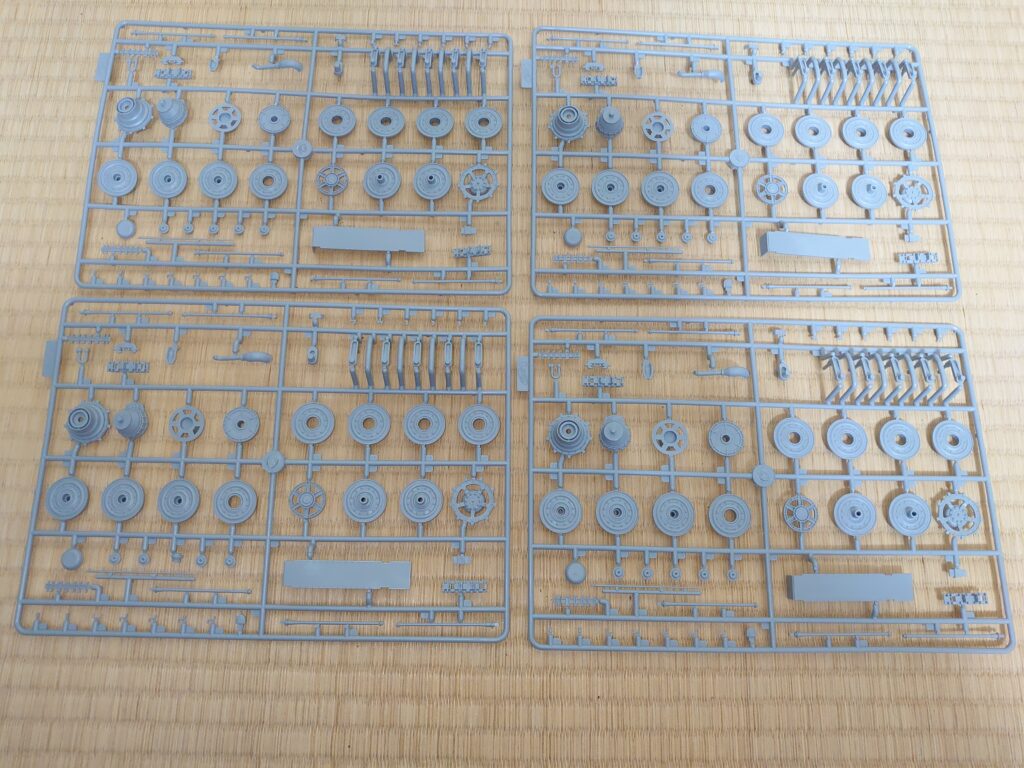

パーツその2。

Dランナーは同一のものが4枚入りだ。

転輪はともかく、構成の都合上アンテナや排気管なども4セット分になってしまっている。

それなりの数の余剰パーツが発生するだろう。

機動輪や誘導輪も4セット入りという。

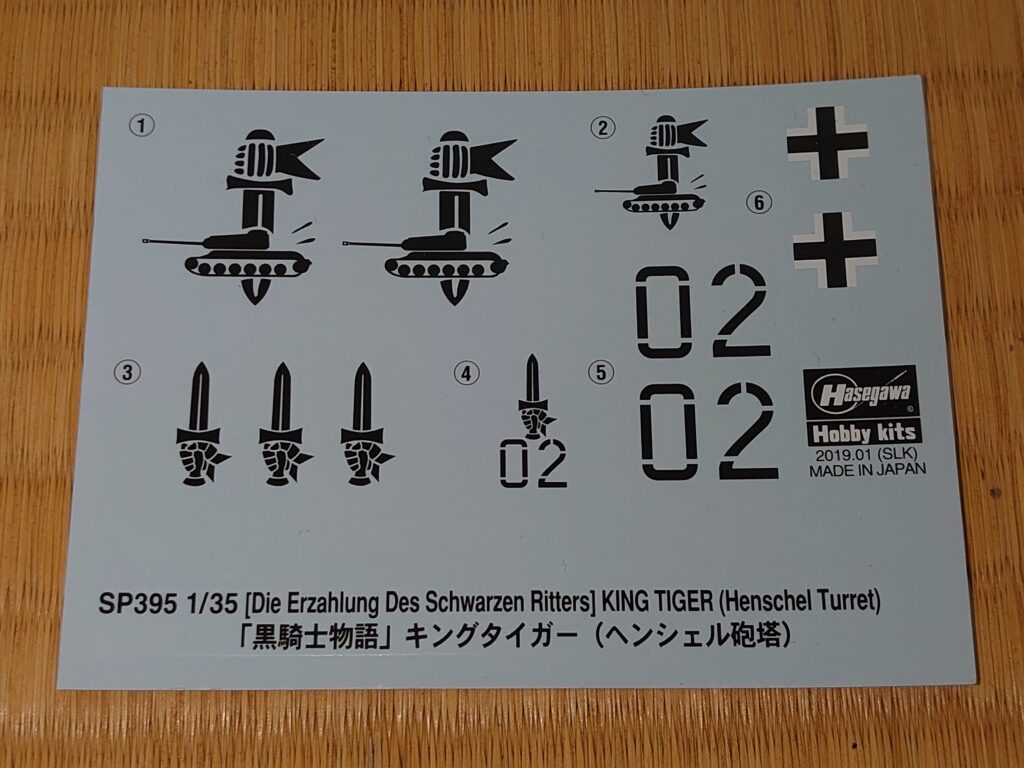

付属のデカール。

剣を握った騎士の手が特徴的な黒騎士中隊のマーク。

ティーガーIIでは剣が戦車を貫くような独特のマークになっているけど、それもばっちり再現されている。

この貫かれている戦車はおそらくJS-2ですな。

普通の黒騎士中隊マークや、番号もあるね。

塗装図を見た感じ、バウアー大尉のティーガーIIには描かれていないみたいだけど……。

どうやら最後の戦いでバウアー大尉と共に出撃した、クルツ軍曹のパンターG型を再現するためのおまけデカールですな。

他社のパンターG型のキットと組み合わせるとよいかと。

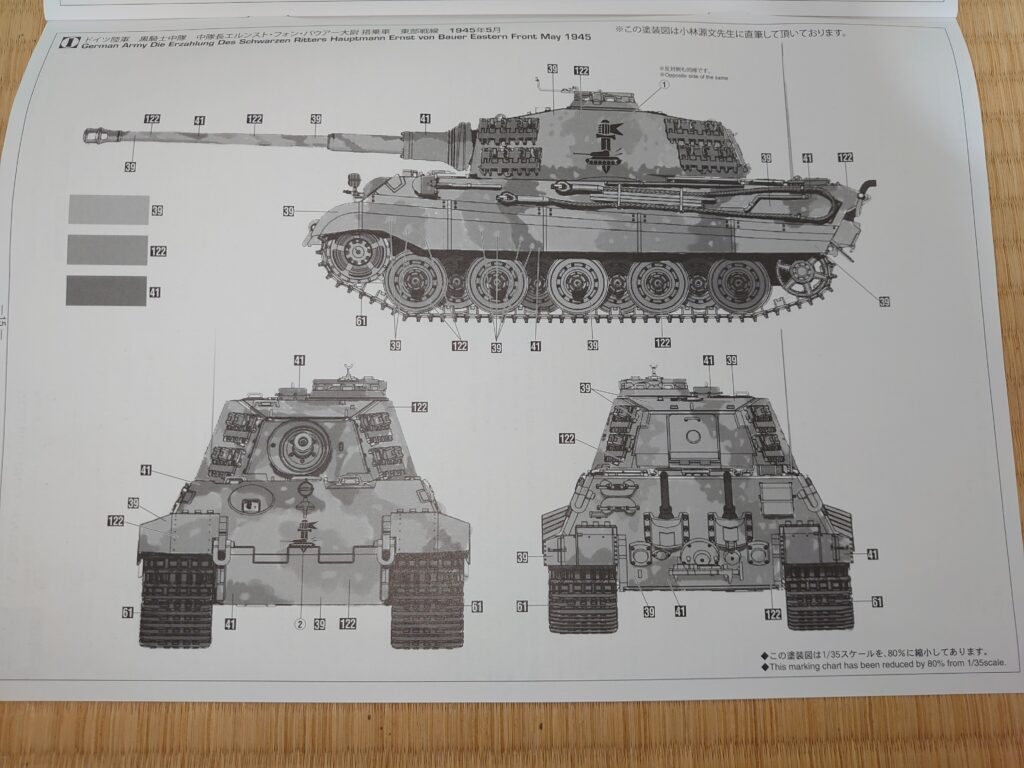

塗装は1種類。

劇中でバウアー大尉が登場した個体のみだ。

横に書かれた文によると、どうやら今回のキットの塗装図は小林源文先生の直筆とのこと。

大戦末期のドイツ軍戦車によく見られる光と影迷彩だ。

使用塗料の指定は

- Mr.カラー39番・ダークイエロー

- Mr.カラー122番・RLM82ライトグリーン

- Mr.カラー41番・レッドブラウン

ですな。

ドイツ軍戦車向けのダークグリーンではなくRLM82ライトグリーンを指定しているのが意外といいますか。

確認したところ以前の「ラインの虎」版など、他のハセガワ製ティーガーIIも同様の指示ですな。

同じ色でも大戦末期だと色調が変わるみたいな話をきいたことがあるけど、それの再現かな?

ちなみに塗装だけでなく、この説明書には源文先生直筆の1ページ劇画も収録されている。

どんなものかは君たちの目で確かめて欲しい。

同じ源文先生の作品「劇画ガールズ&パンツァー」の劇中で

「ハセガワでバウアー大尉に追い出されたろ」

というセリフがありましたが、それはこのキット付属の1ページ劇画の出来事ですな。

次回、製作開始だけど……

ここまで散々黒騎士物語について語ってきたけど……

今回このキットはバウアー大尉の搭乗車にしない。

これまたせっかくのキットを台無しにするようなことを。

ガルパンキットをガルパン仕様にしないみたいな。

理由としては……

このキットは以前作ったラインの虎版同様に、ウクライナのICM製品なのは前述した通り。

んでそのICM製のティーガーIIは簡略化のためか、サイドフェンダーが車体に一体成型されているんだ。

一方ボックスアートにも描かれている通り、バウアー大尉のティーガーIIはサイドフェンダーがない車輌となっている。

つまりこのキットだけで再現する場合は……

サイドフェンダーを切り取り、基部のディティールを作り直す必要がありますな。

それはかなり手間になりそうな。

それともう一つ。

筆者は以前サイバーホビー版の黒騎士パンターGを作ったけど……

同シリーズにもティーガーIIがラインナップされている。

んでそちらも筆者は保有済みだ。

……サイバーホビー版があるのに、ハセガワ版を買ったってこと?

ファンとしては両方抑えておくというやつですな。

無論、サイバーホビー版はフェンダーが別パーツになっている。

なので黒騎士物語版で仕上げるのはそちらにおまかせし、今回のハセガワ版は黒騎士物語版ではないものに仕上げてしまう。

無理に改造をするよりは、他キットとマークをやりくりしたほうが手っ取り早いというやつだ。

んで代わりのマークや塗装は……。

以前作った「ラインの虎」版に、おまけとして第506重戦車大隊所属車のマークと塗装が収録されていた。

同じハセガワ/ICM製品だし、今回はこの残存マークを使ってこちらの塗装で仕上げてみよう。

余剰品の再利用……。

放置していてもマークが劣化するだけなので、賢明な判断かと。

元の黒騎士マークは袋に入れて、サイバーホビー版の箱にでも入れておきましょう。

時期的に、黒騎士版も作りたいところですが……。

そういえば設定上はちょうど80年前のできごとなんだよね。

まだ納得のできる出来に仕上げられる自信がないらしく、筆者はサイバーホビー版をもうしばらく放置するつもりらしい。

それまでに他キットを進めて、経験を積んでおこう。

無論、物理的な積みは減らす方針で。

筆者の積み山、相変わらず隙間ができませんな……。

今回はここまで。

次回、組み立て開始となる。

続きは次回!

この記事で紹介しているキット