こんなところを見ている人がいるかわかりませんが一応ご挨拶を。

どうも、筆者に代わって本ブログの案内を担当しているアドルフです。

同じく、案内担当のヴァルダ。

前回は作っていたタミヤのホルヒが完成しました。

次のプラモ製作に行きたいのですが今回は何にしましょうか。

筆者の積みを片付けるため、ある作戦を発動する。

と、なりますと?

買ったプラモはさっさと作る。

と言うわけで、この前筆者が購入したばかりのこのキットを作ってみよう。

今回のお題 HG ブグ

今回作るのはこちら。

ガンプラのHGオリジンシリーズより、ブグだ。

ホルヒの最後に紹介したブグですね。

オリジンの世界ではザクの前に開発されたという設定の。

MSVなんかだとMS-04はプロトタイプザク。

オリジンシリーズではそこにブグがくる。

調べ物をしている最中に筆者がこのキットのことを気になってね。

今回購入・製作することになった。

……在庫のキットを放置して。

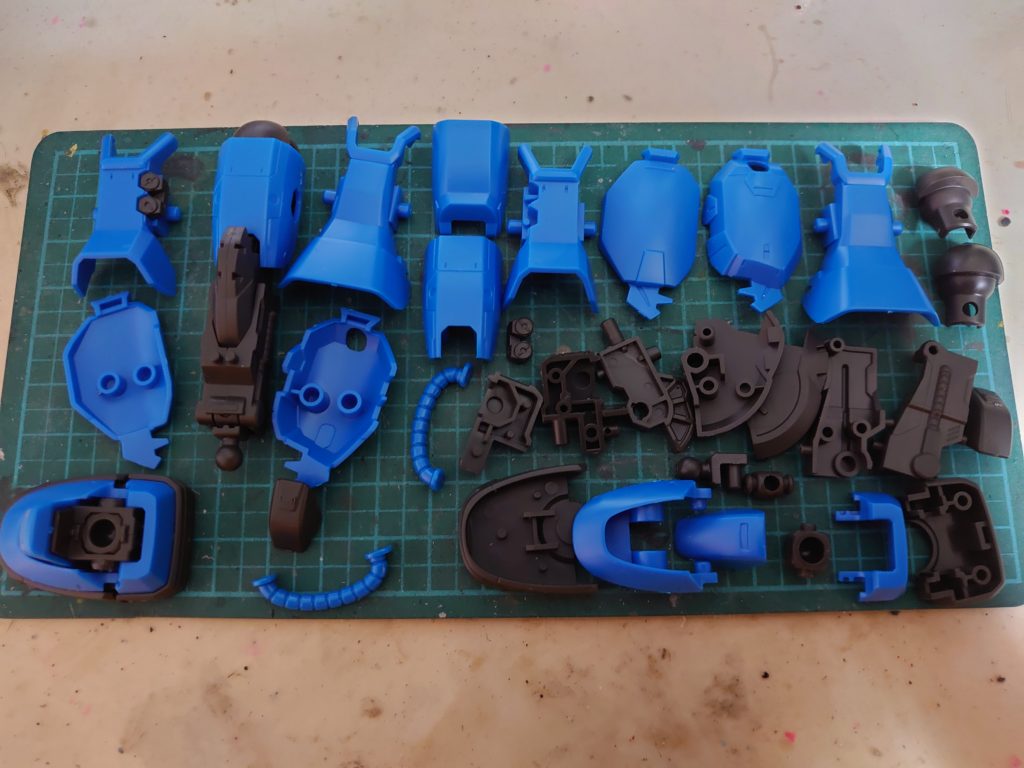

パーツを確認する

箱を開けてみるとこんな感じに部品がずらりと。

いままで筆者が作ったガンプラはどれも仮組み放置品だった。

でも今回は買ってきたばかりのもの。

せっかくだから仮組みしながらキットを紹介していこう。

部品の確認

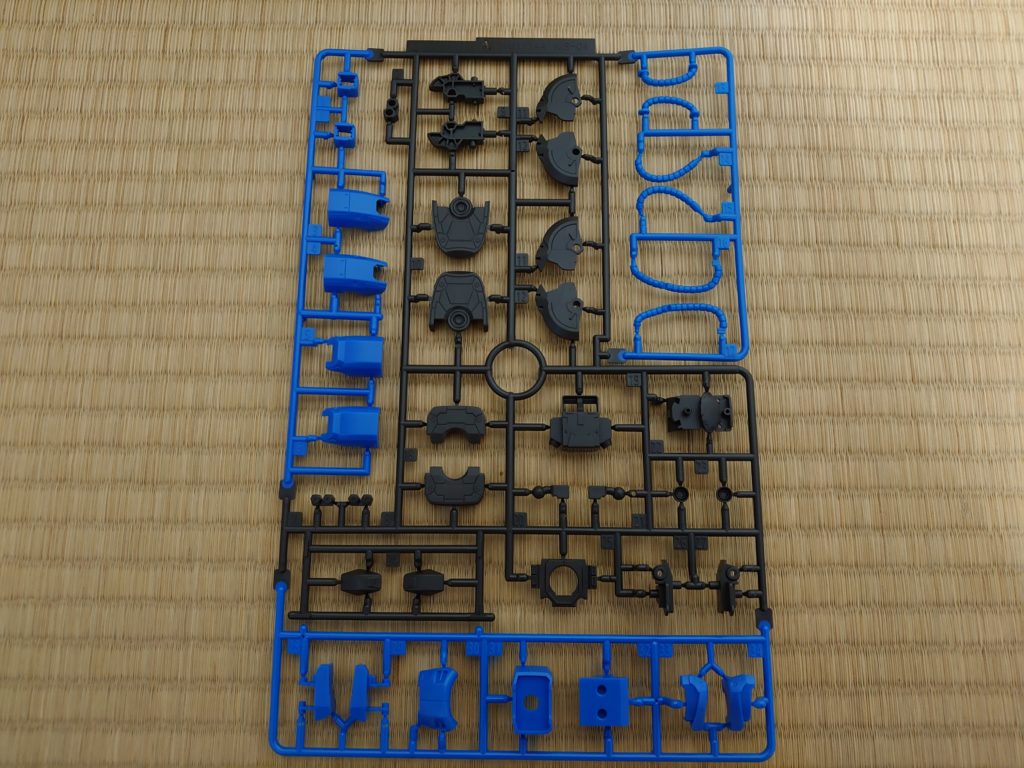

Aランナー。

多色成型で一枚のランナーに複数の色のパーツが収まっている。

主に胴体や脚の部品で構成されている。

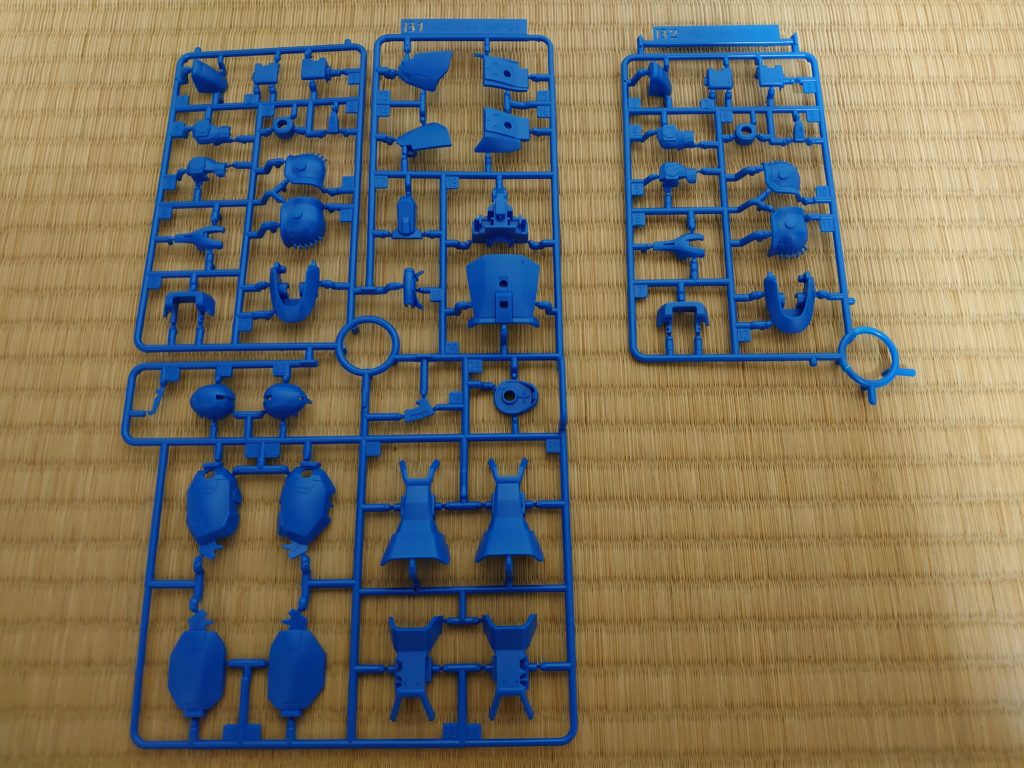

Bランナー。

胴体、手足の青い部分が収まっている。

左右対称の部分はB2ランナーとしてもう一枚入っている。

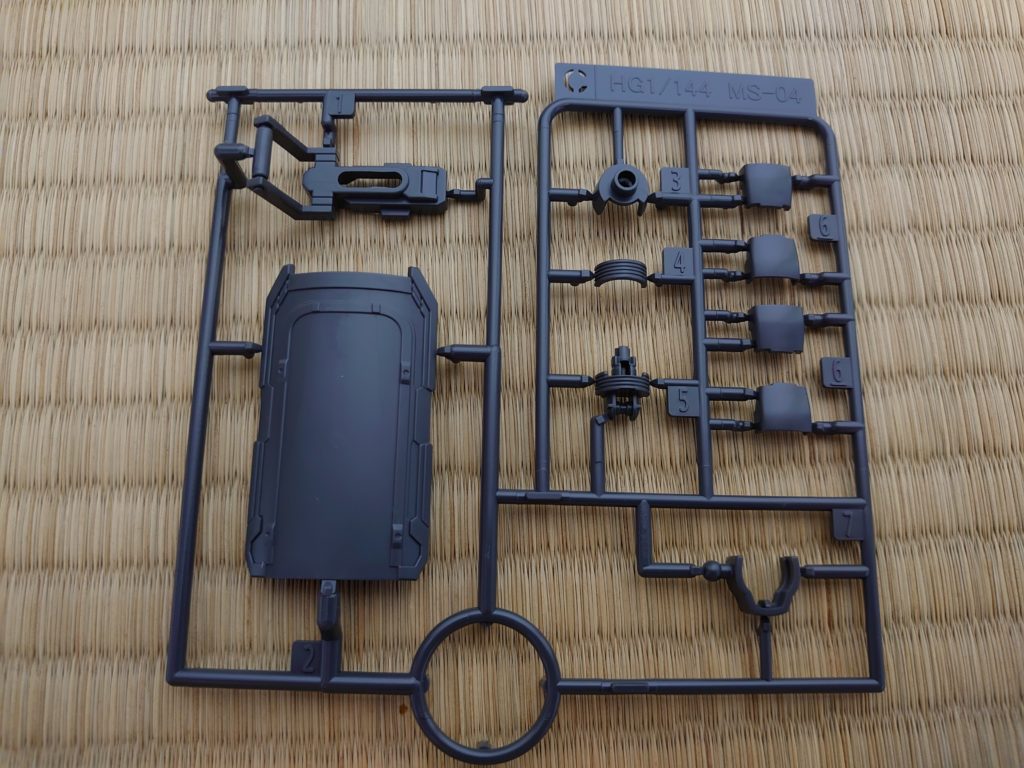

Cランナー。

グレー成型で手の甲とシールド、頭部を収録。

不自然な形をしたランナーだけど、おそらくほかのキットとの共用品だからだろう。

シールドはほかのオリジンキットにも同様のものが付属するみたいですからね。

このキットは他にも不自然な形をしたランナーが複数枚付属する。

様々な組み合わせで各製品が発売されているんだ。

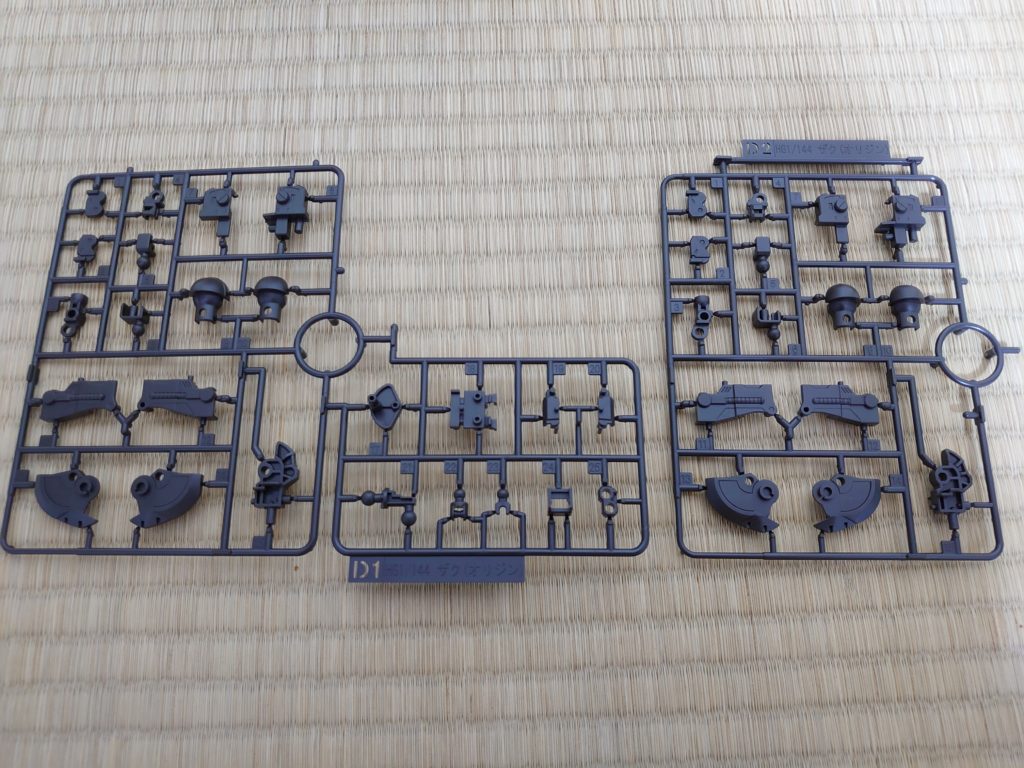

Dランナー。

主に関節部分。

手足のはBランナー同様D2ランナーとしてもう一つ付いてくる。

ランナータグに「ザク(オリジン)」と刻印されていますが・・・・・・。

オリジンシリーズのザクに使われていたランナーの流用品だよ。

ブグでは使わない余剰パーツも出る。

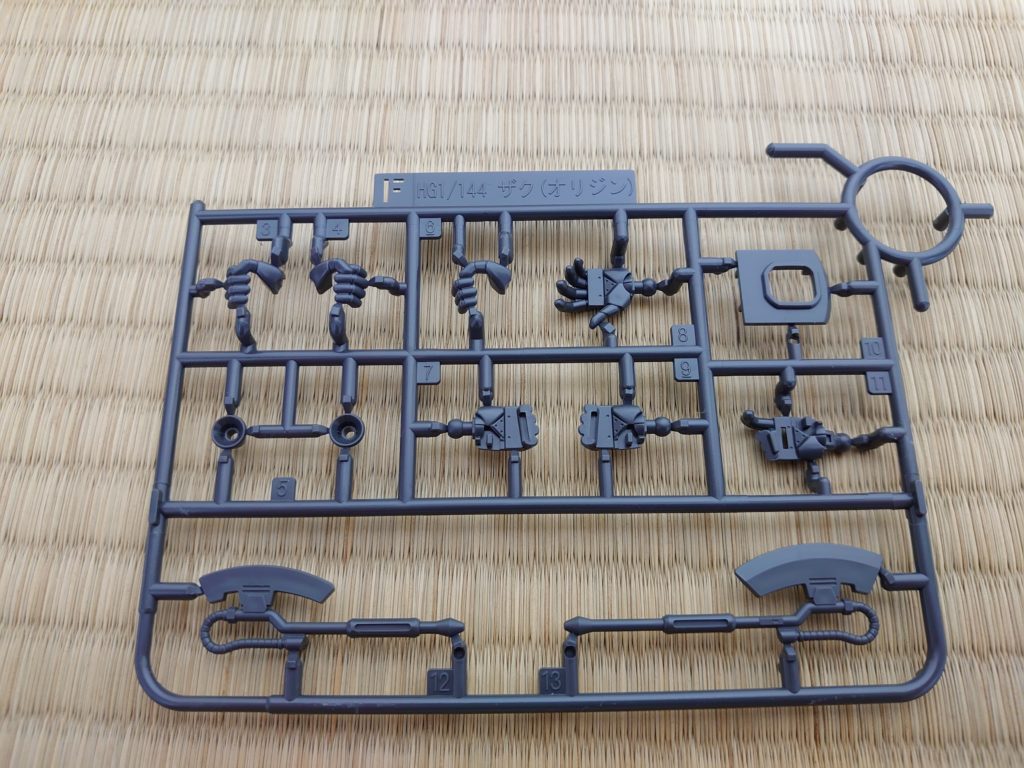

Fランナー。

これもザクの流用品。

F5(バーニア)、F10(襟)は余剰パーツとなる。

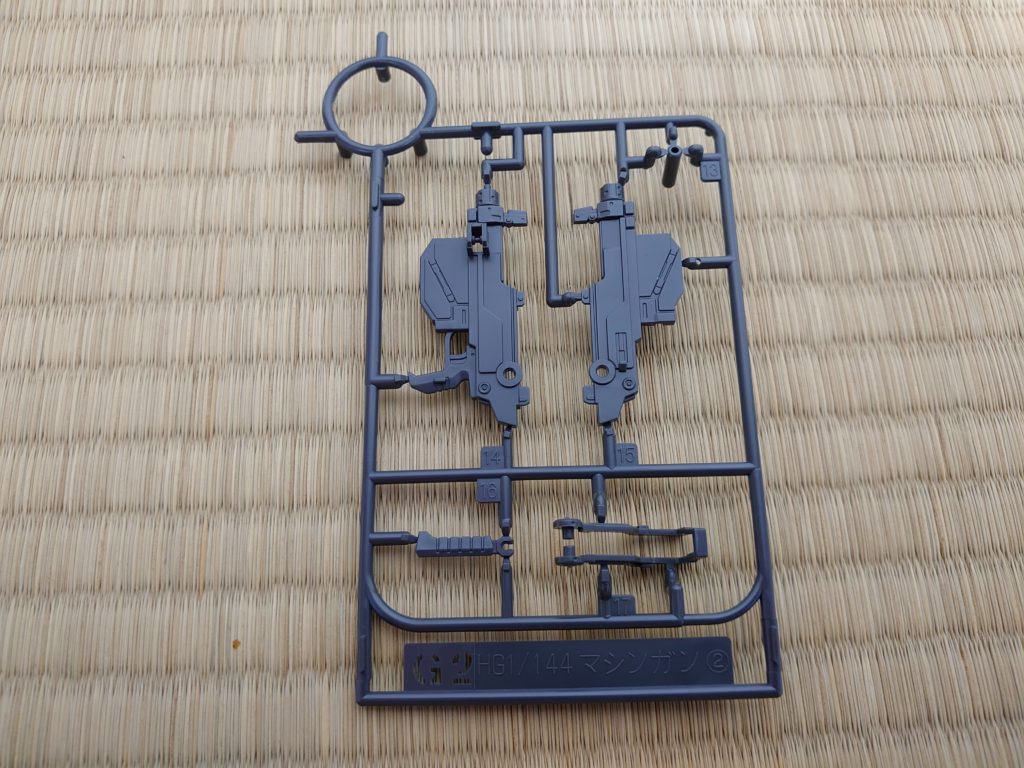

G2ランナー。

G1ランナーは付属しない。

ブグが装備しているマシンガンが入っている。

どうもこれは局地型ガンダムなど、連邦系のMSも同じものを使用しているみたいですな。

元のガンダムシリーズだと先にジオンがMSザクを開発、実戦に投入してくる。

そのザクを元にして連邦軍がガンダムなどのMSを開発して投入してくるという。

オリジンの世界だとこの辺りの設定が少し異なるようですな。

実のところ、筆者は映像や漫画も見ていないようですが……。

それ以前に筆者はガンダムを視聴する前に、いきなりHGUCのザクIIを購入してガンプラ・ガンダムの世界に入ってきたからね。

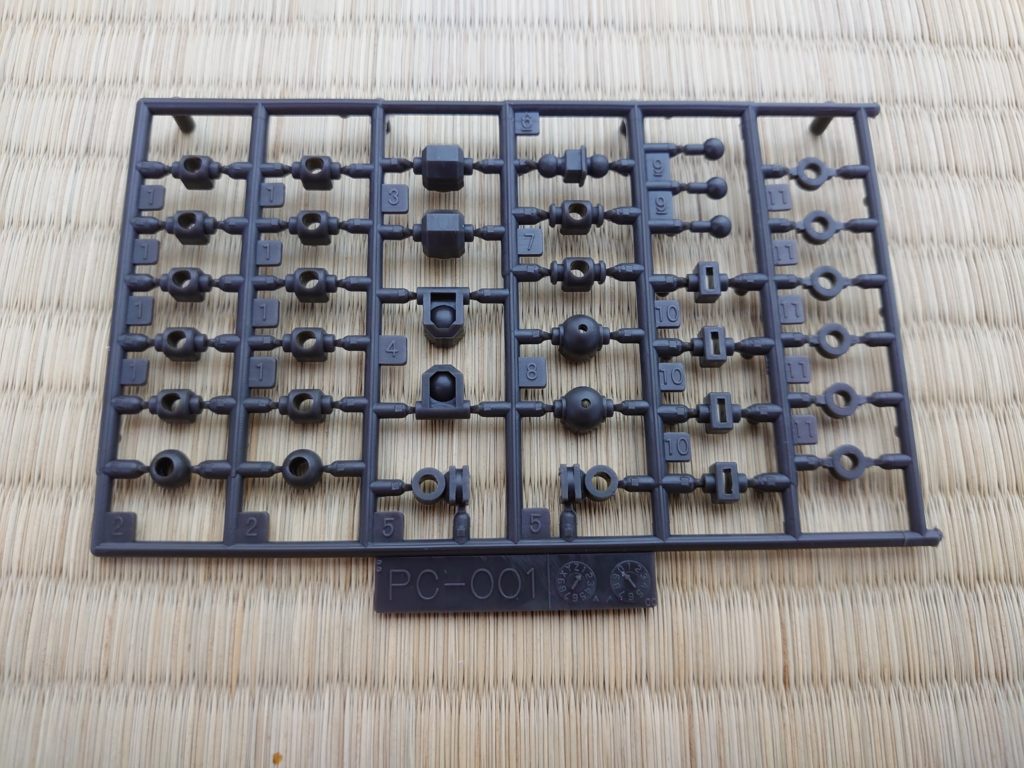

付属のポリキャップはPC-001。

HGのダブルオーやF2ザクなどでお馴染みのだ。

この新型ポリキャップを導入してから、HG系列のガンプラは大幅に組みやすくなった気がします。

それらの直前の製品はABSを多用していたけど、あれは遊んでいるうちに間接がヘタったりして今見ると少々気になる点がある。

バンダイ側もプラと成分が違うので廃材の再利用ができず、それが昨今のKPS(軟質の強化プラスチック)導入に繋がるんだ。

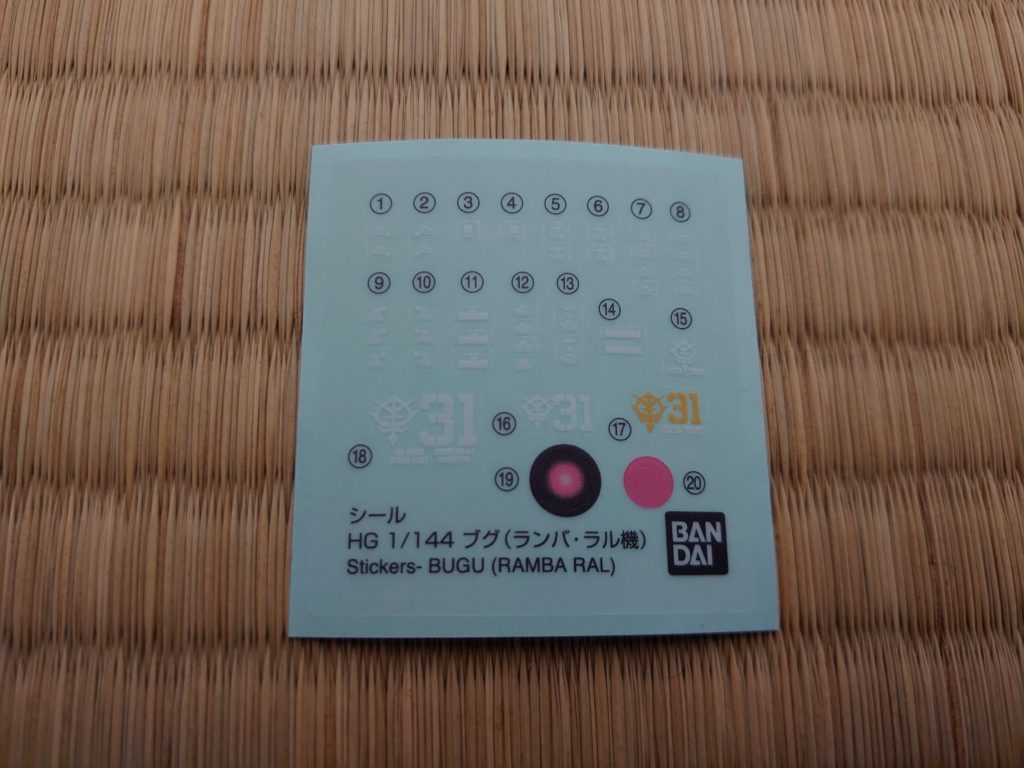

シールはこんな感じ。

オリジンシリーズらしく細かい注意書き系のマークも多い。

モノアイはグラデーション付きとピンク単色の選択式。

筆者はクリアーパーツ化を予定しているので今回は使わなさそうだけど。

細かいので少し貼るのが難しそうですな。

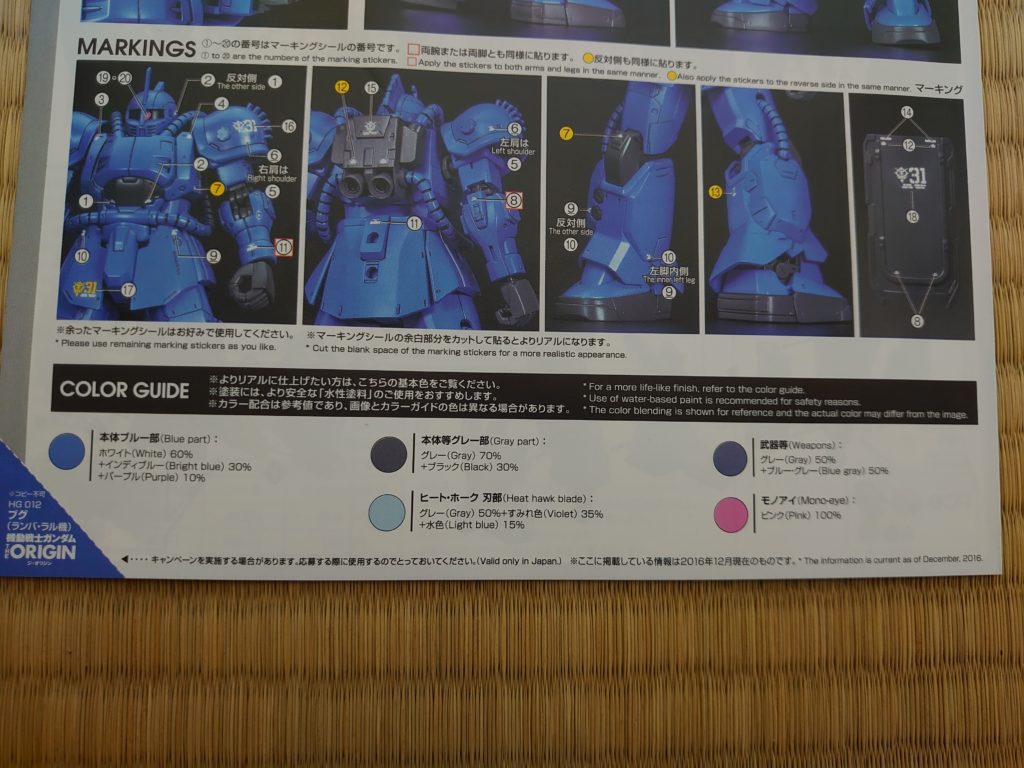

説明書の塗装レシピ。

他のランバ・ラル機と違って単色の青がメインとなる。

シールの貼り付け指示もご覧のとおり。

細かいマーキングが上手く出来るかどうか、そこが心配になってきますね。

各部の解説をしながら組んでみよう

それでは実際にブグを組んでいこう。

今回は仮組み。

なので筆者は幾つかやらないことがある。

例えば・・・・・・

・キットはニッパーで切り出すのみ。

・ゲート跡は整形しない。

・シール類はモノアイ含めて貼らない。

といったところでしょうか。

組んだ後にまた解体して整形、塗装をするからね。

それでは始めよう。

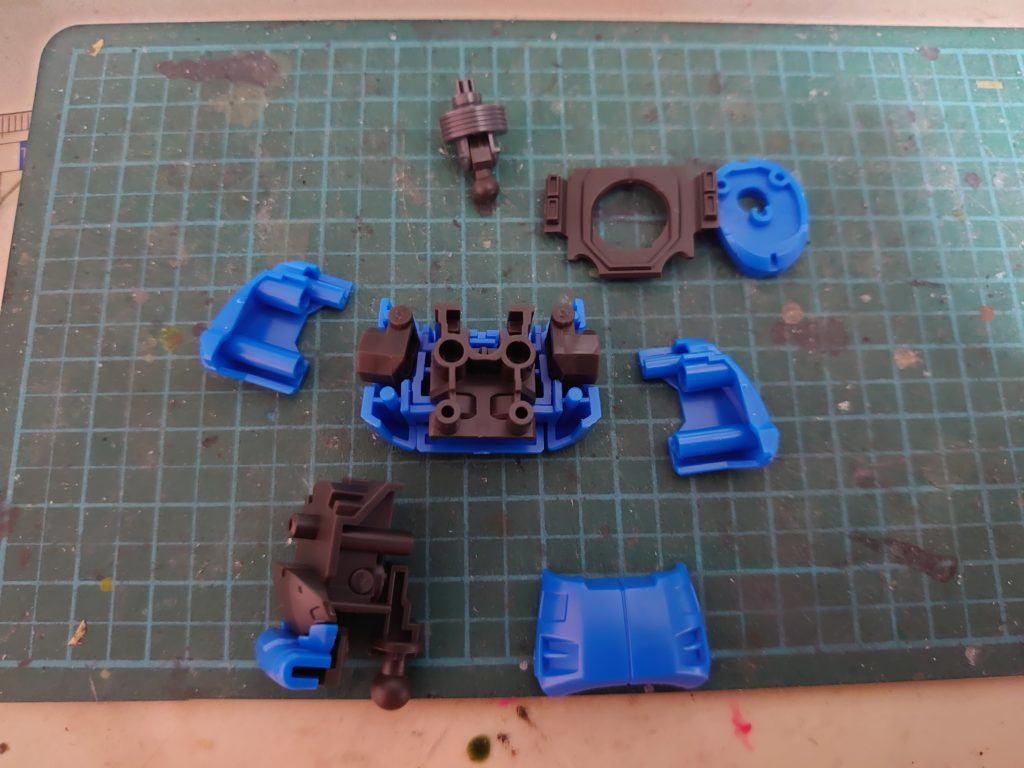

胸部・頭部の組み立て

説明書の順番通りに組んでいきます。

まずは胴体から。

肩のポリキャップは従来のキットが前にせり出すように可動するのに対して、ブグは上に展開するようになっている。

胸部はオリジンザク系列同様に右・中央・左で3分割されている。

腕を前に出すときは胸部の左右が可動するんだ。

胸部を組み終えましたらバックパックと動力パイプを接続します。

ブグの動力パイプは胴体はザクと同じような配置ですが、頭部にはパイプはありません。

代わりに胸部とバックパックを繋ぐようにパイプが通っています。

胸部が組みあがった。

頭部の顎付近もこの工程で組むようになっている。

そのまま頭部も組んでしまいます。

従来のザク・グフ系キットでは頭部裏側にツマミがあり、そこでモノアイを可動できるようになっていました。

しかし、ブグはモノアイパーツの裏にギアがあり、これが首側のギアと噛み合って動くようになっています。

頭部の組み立てが完了。

首を振るとモノアイも動くようになっているけど、今はモノアイのシールを貼り付けていないからわからないね。

モノアイは次回以降、本格的に組み立ててからにしましょう。

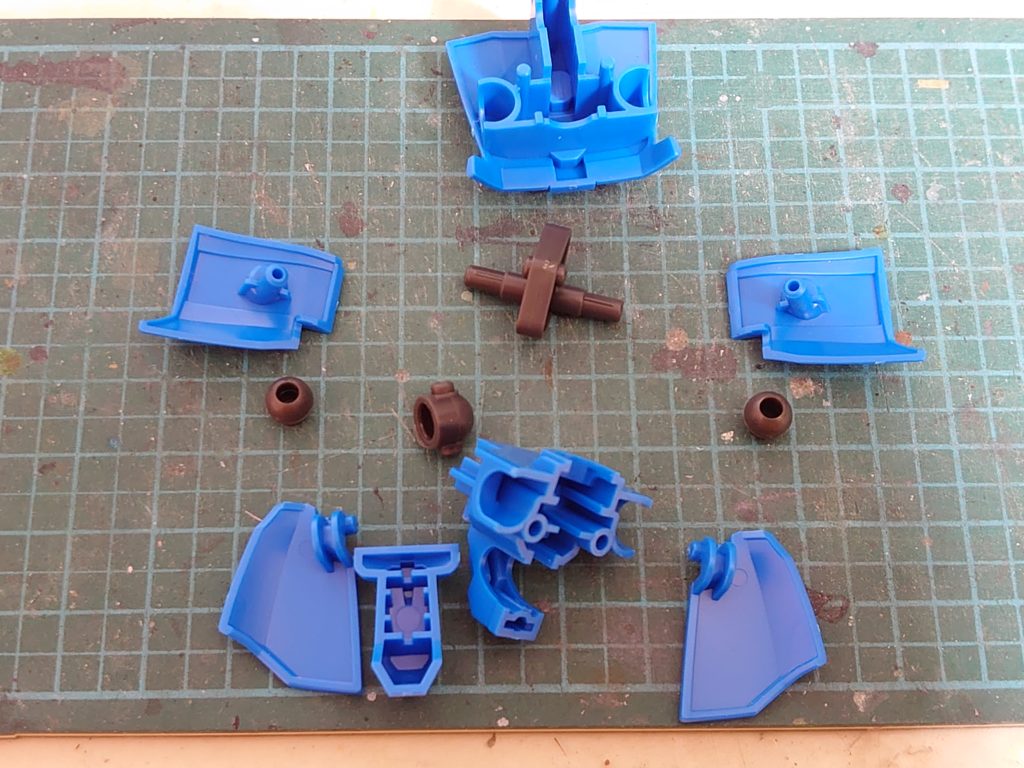

腰部の組み立て

腰部も基本的にオリジンザク系列と同じようなレイアウトをしています。

フロントアーマーも分割済みで最初から独立可動しますね。

一昔前のキットは左右一体成型で、分割改造するのが定番だった。

今回はその作業をする必要はない。

股関節軸は前後に可動。

サイドアーマーも、ポリパーツと遊びのある受け部分のおかげで前後にスライドします。

胴体と頭部が組み立て完了。

頭部のパイプがないからか、頭部にはノーズ部分もない。

ザクやグフとはだいぶ変わった印象に感じるね。

胴体のパイプも腹部とバックパックを繋ぐ構造。

なので両方とも上半身側です。

グフなどとは違い可動を妨げないようになっているのがうれしいところです。

腕部の組み立て

続いて腕部。

ここもザクの部品を流用しているからか、オリジンのザク系列に近いです。

ヒジの二重関節・挟み込み式の肩アーマー・ボールジョイントの肩関節・・・・・・。

手首は

- 右握り手

- 左握り手

- 右銃器持ち手

- 左平手

の4種類が付属します。

関節は近年のガンプラに多様されているKPS素材。

前述通り、従来関節に使われていたABS素材に代わっている。

ポリパーツの磨耗のしにくさとプラパーツの塗装可能な特性を合わせた素材だ。

柔らかいのでヤスリがけがしにくいのが難点だけど。

腕部組み立て完了です。

合わせ目は極力目立たないようになっていますが、肩の合わせ目が複雑になっていますね。

合わせ目をさえぎるようにあるハシゴ状のディティールが余計整形方法を悩ましてくる。

ここをどうするか……。

脚部の組み立て

今度は脚部です。

角ばった形状でザクとはまた違った印象を受けます。

組み上げるとこんな感じに。

流石に最近のキットだけあって可動範囲は申し分ない。

靴底パーツは近年のオリジン製品同様、独立しておりそれぞれ微妙に動く。

脚をつけてみるとこれで本体が完成します。

オリジン版のジオンMSは、従来のHGUCシリーズに比べると腕が細長くて脚が太い印象を感じるね。

HGUCに存在しないブグはともかく、ザク系列ならわかりやすいはず。

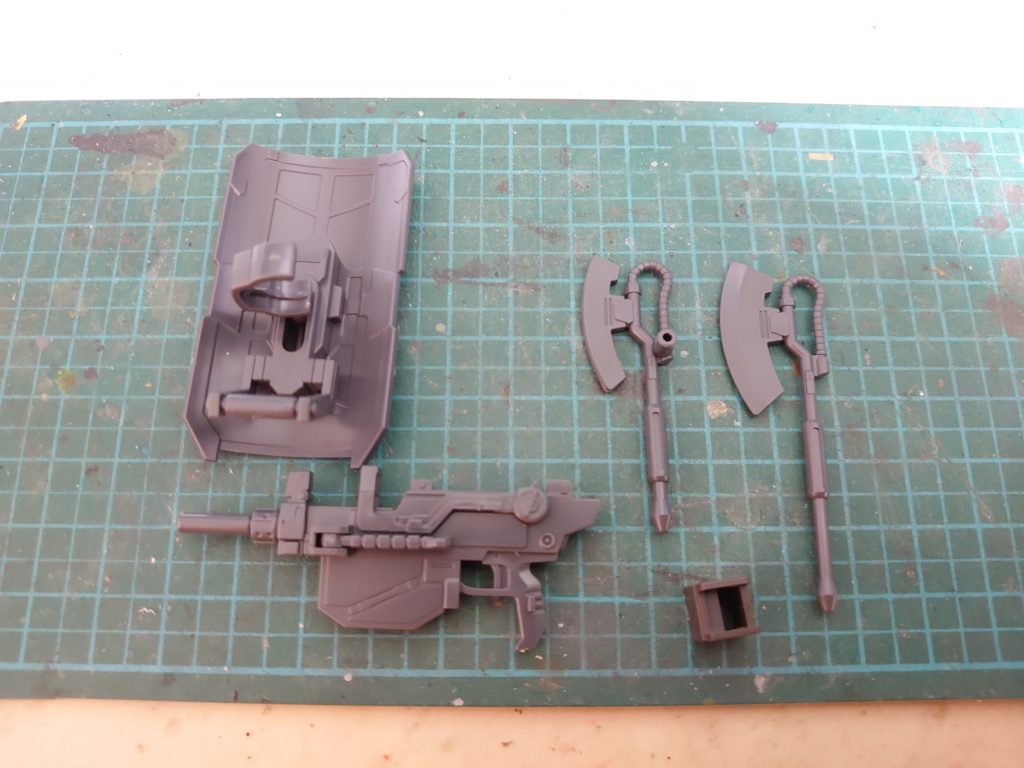

武器の組み立て

武器は

- シールド

- マシンガン

- ヒートホーク

ヒートホークはオリジンザク同様、収納形体と使用形態の2種類が付属します。

シールドは腕との接続部分のボールジョイントがスライドすることによって可動するギミックがあります。

武器とは違うけど、別売りのアクションベースに接続するアタッチメントも付属。

ブグ本体にはベースの軸を差し込む部分がないので、ベースでの展示時はそいつを使う。

武器が完成です。

陸戦型ガンダムの装備する100mmマシンガンみたいなマシンガンが新鮮ですね。

前述通り、このマシンガンは局地型ガンダムなど連邦軍MSでも使われているもの。

なおキットでは単色成型だが、完成見本を見るとマガジン部分は微妙に色が異なるので塗り分ける必要がある。

正直そのままでもほとんど気にならないけど。

ブグ仮組み完了!

そんなこんなでブグの仮組みが完了しました。

早速動かしてみましょう。

仮組み品をみてみる

まずは前後から。

ザクと比較すると少しゴチャついているようにも見える。

設定では高コストだったために量産化が見送られたようですな。

タックルやヒートホークなど。

ヒジ関節は二重構造でよく動く。

手首の規格はオリジンザクやHGUCシリーズのザクと同じようですな。

武器の持ち替えもできそうです。

マシンガン装備。

可動範囲が広いので立て膝も決まります。

勿論両手持ちも可能。

ドラムマガジンのザクマシンガンとは異なる見た目が特徴的だ。

\デェェェン/

のポーズも決まる。

何が始まるんです?

第三次大戦だ。

同じランバ・ラルの愛機グフと比較。

青い色だがブグの成型色はグフのとは異なる。

丁度グフの青2色の中間かな。

グフは過去に一度完成までさせています。

ご覧のとおり、まだ完成していない個体も筆者は保有していますが。

余談 筆者のパーツ選択ミスと余剰パーツ

ヴァルダ殿、一つ気がかりなことがあります!

ブグ用のAランナーに、余るはずのないはずのパーツが余っていることについてでありますが。

アホな筆者が説明書をよく見なかったせいでザク用の余剰パーツと間違えていたらしい。

ブグ用の足首関節新規パーツは軸が長くボール部分の角度がついて、可動範囲が増している。

画像の左側がブグ用。

右側が余剰になるザク用ですな。

組み替えましょう。

組み替え完了。

足首の接地性が増しているようですね。

余剰の足首関節は修理用にとっておくといい。

HGオリジンザクだけでなく、他のHGUC旧ザクやF2ザクにも使えそうだ。

んで本キットの余剰パーツです。

アンテナなしの頭部パーツがあるので、これを利用して塗装変更とかを楽しむのもいいかもしれませんね。

ザクカラーのブグとか。

どうやら、プレバンで販売されているオレンジカラーのブグはこちらの頭部を使うようだね。

他にも勝手に量産したり、ガンプラバトル用の機体を考えてみたり……。

筆者の場合塗装環境が整っているので、この青いブグを塗り替えればそれに近いものが作れそうですな。

終わりに

筆者がさっきから謎のモンエナ推しをしていますが、そろそろブグについてまとめましょう。

仮組み時点で筆者が感じたのは

- 各関節はよく動く。ラル機なのでどうしても格闘ポーズをつけたいのでこれはありがたい。

- 手首も最低限必要なものは揃っている。規格も他製品でよく見られるものなので流用も容易。

- 色分けも素の状態でほぼできている。マシンガンのマガジンは色分けが足りないが、正直そこまで気にならない。後はヒートホークの刃を塗ってやるといいか。

- 肩の合わせ目処理が苦労しそう。合わせ目の上にハシゴ状のディティールがあり、上からヤスリがけがしづらそうな。

といったところ。

筆者はかなり満足しているようですな。

武器の持ち替え遊びもできて、可動範囲も十分。

ビギナーにもおススメできる好キットと言えるね。

素の状態でも十分楽しめるけど、筆者はコイツに更なる手を加えていく。

乞うご期待を。

最新のキットと思いきや発売は2016年12月。

この記事を書いているのが2020年2月ですから約3年前のキットなんですね。

筆者はこの時期から鉄道模型に予算を回していたからね。

買い逃しが結構あったんだ。

今回はここまで。

次回からブグを本格的に作っていこう。

この記事で作っているキット