アカデミーから発売されています、ヘッツァー初期型を作っていきましょう。

前回はキットの開封をした。

今回は足周りを組んでみよう。

ちょくちょく筆者が作るアカデミー製品。

今回のはどんな感じなのかな?

アカデミー製品はどうも目立つパーツ表面に押し出しピン跡を設けていることが多い印象ですが、今回はどうなのか……。

実際に作ってみて確かめてみよう。

それでは作戦を開始する。

合わせ目貼り合わせ

手始めに合わせ目接着を。

後部のマフラーと主砲基部ですな。

後者は組み立てると完全に隠れるので、ただの接着だけでもかまいません。

合わせ目消しの定番は砲身だけど、このキットの砲身は一体成型だから合わせ目消しはいらないよ。

合わせ目消しについては過去記事を参照にしてもらいたい。

サスペンション類の組み立て

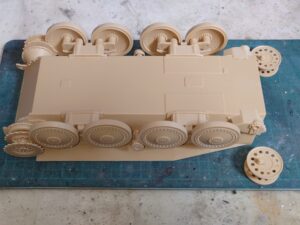

乾燥待ちの間に車体下部から進めていきます。

まずはサスペンション類を作っていきましょう。

ヘッツァーのサスペンションはリーフスプリング方式。

大型転輪が2枚1組でサスペンションに懸架されている。

一部の部品はヒケや押し出しピン跡による凹みが発生しています。

ここは先にパテ類で埋めておくとよいでしょう。

早速だね。

足周りなら後でウェザリングとかすれば誤魔化せそう。

ちなみに後に判明したことだけど、前面のアイプレート部分のものは起動輪部分のカバーパーツでほとんど隠れる。

穴に近いほうの跡だけ消しておけば大丈夫だ。

サスペンションの基部ができあがったら更に部品を取り付ける。

ついでなので先の工程で組み立てる後部フェンダーも用意する。

サスペンション類は平らなところで接着剤の乾燥を待ちます。

角度がついた状態で固着すると後で履帯とうまく組み合わせられなくなるので……。

ジオラマとか可動履帯とかを組み合わせるならその限りでもないけどね。

……ところで後部フェンダーはまだ取り付けないんだ。

確認したところ、後部パネルとの部品噛み合わせをするようでね。

パーツ同士のズレを防ぐため、その時に一緒に接着することに変更した。

車輪の組み立て

続いて車輪の組み立て。

転輪は上部に片側1つ、接地部分は片側4つとなっています。

非常に単純な作りなので、モデラー視点としては嬉しいところです。

穴の多い誘導輪やボルトの多い転輪など、初期型ヘッツァーの特徴が表れる箇所でもある。

起動輪のみ歯と歯の間の凹みの部分にゲートがくるので処理時は注意だ。

その他は簡単にゲート処理ができるから安心。

車体に接着

……といいたいとこですが、ロコ組みをしたいのでまだ接着はしません。

誘導輪はアームをまだ接着していないようだね。

実物同様履帯の調整かな?

ただこのアーム、取り付け穴に凹凸があり噛み合わせる角度が決まっている。

それでも多少部品に遊びがあるから、履帯を組むまで完全に固着させないけどね。

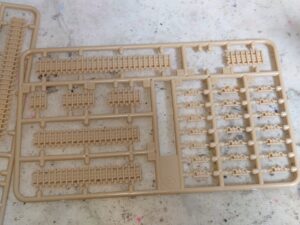

履帯の組み立て

このキットの履帯は接着組み立て式。

上下など一部直線部分だけ一体になっており、起動輪や誘導輪の折り返し部分などは一枚ずつのものとなっている。

一部切り取られているのは……。

車体に装着する予備履帯部分ですな。

筆者が先に切り出して整形しています。

今回の戦果

例によって一直線に接着し乾燥しないうちに巻きつけ、起動輪の歯の上で両端を合わせる。

組み立て式履帯やロコ組みに関しては過去記事で詳しく解説しているので、そちらを参考にしてほしい。

せっかちな筆者は今回速乾流し込み式の接着剤を使用。

ただこちらは巻きつける前に乾燥してしまうので、折り返し部分がまっすぐになりやすいですな。

このキットの場合通常の流し込み式とかのほうが良さそうだけど……

手持ちの接着剤の種類を増やしすぎると管理がしづらくなるから、筆者は現在速乾流し込みとリモネンセメントしか持っていないんだ。

一旦今回はここまで。

次回は車体後部パネルから作業を再開する予定だ。

続きは次回!

この記事で作っているキット