タミヤのIV号戦車を進めていきます。

前回は車体の組み立てが終わったところだね。

今回は砲塔の組み立てからだ。

ここんところ、順調に更新されていますな。

残念ながら、今回はトラブルがあるようだけど。

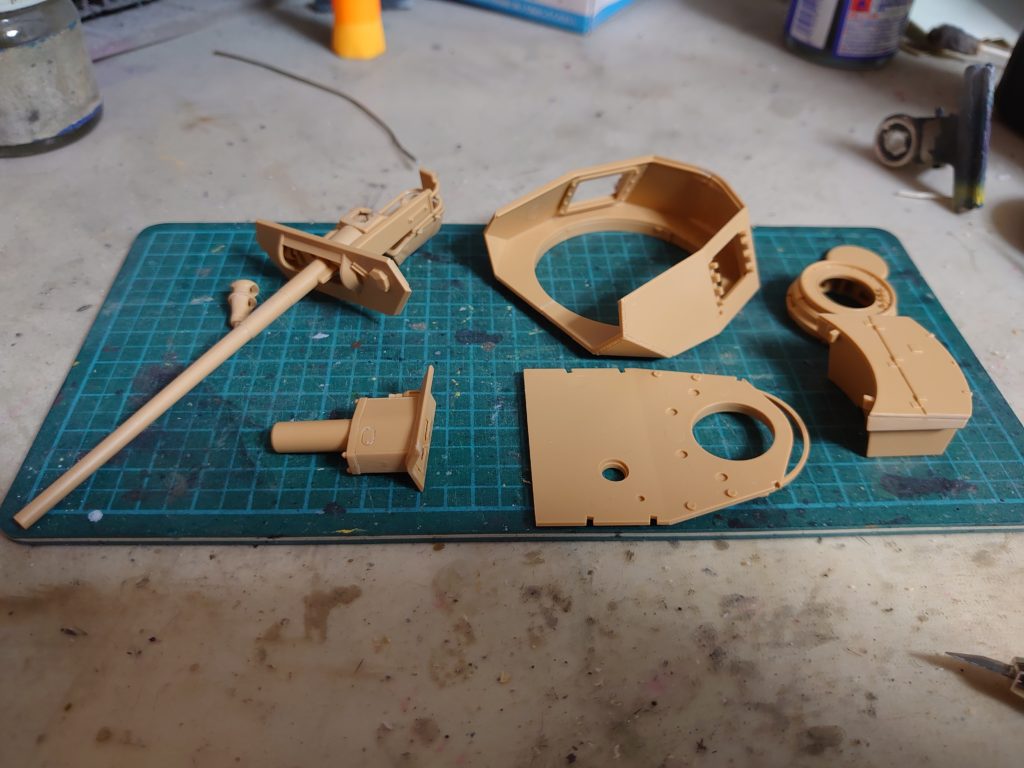

砲塔の組み立て

合わせ目箇所の多い砲塔。

あらかじめ接着しておいたのでまずはそれらを整形してやります。

砲塔天板裏にはD33パーツ、対人の近接防御兵器用の穴が空いている。

取り付ける場合は開口しておこう。

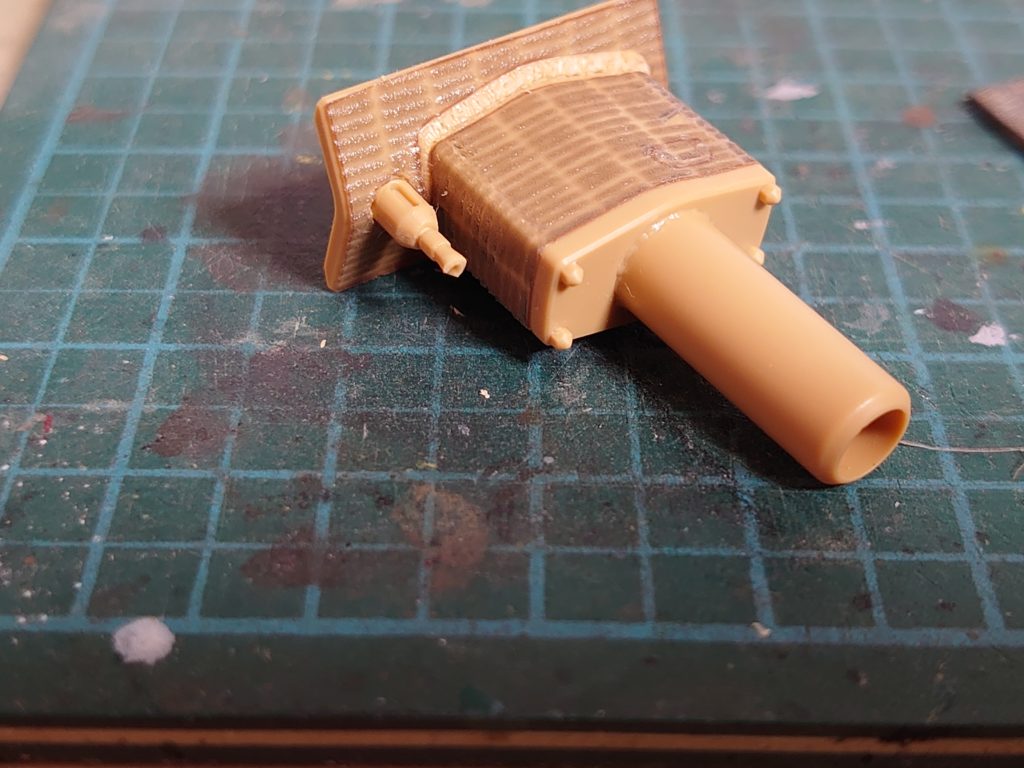

砲塔前面もコーティングシートを貼り付けます。

この部分は刻みパターンの向きや開口部の刻みパターンによって二種類から選択できます。

今回は車体に合わせて縦方向に刻んでいくパターンを選択。

実は説明書の完成見本では車体側面や砲塔前面、防盾は横に刻むパターンだったりする。

シートには車体側面を横に刻んでいくパターンがなかったので、筆者は勝手にアレンジしている。

実際コーティングパターンも工場などによって差異があったようなのであまり細かいことは気にしないほうがいいかと。

防盾には機銃がある。

ここは車体機銃と同じで銃口に凹みをつけておく。

砲と防盾の接続部分は溶接跡があります。

普通に組むと隙間が出来ますので、流し込み接着剤で柔らかくした後、デザインナイフで押し込んで隙間を埋めてあげます。

各部の工作が終わったら組み上げてしまいます。

長砲身がかっこいいですね。

初期のIV号戦車は榴弾威力を重視した短砲身の75mm砲、24口径の75mm砲を装備していた。

やがてT-34等の強力な戦車が敵として現れると、火力の強化が出来なかったIII号戦車に代わって主力となり、F2型からは対戦車能力に重点を置いた長砲身、43口径の75mm砲を装備した。

次のG型からより威力の高い48口径の75mm砲を装備、これが最終生産型であるJ型まで続く。

F2型は後にG型の初期生産型に改称されるのですが、筆者はF2型のほうがしっくりくるので、こちらの表記を好んでいるようです。

おそらく筆者最愛のザク、ザクIIF2型の影響だろう。

ちなみに、IV号戦車が本来担っていた榴弾による火力支援、これは主力戦車の座を追われたIII号戦車が24口径75mm砲と共に引き継ぐ。

これがIII号戦車の最終型であるN型となる。

砲塔シュルツェンを装備させます。

ここは先に板とシュルツェン架を接着、その後砲塔に取り付けるほうが組みやすいように感じました。

コーティングシートは砲塔シュルツェン用のものも付属しますが、今回は使いません。

元々はソ連の対戦車ライフルに対抗して作られたシュルツェン。

後に成型炸薬弾に対して有効なことが判明。

戦争末期にはそちらのみに対する防御を目的として金網式のタイプ、「トーマ・シールド」も登場するんだ。

ちなみに「シュルツェン」とはドイツ語で「前掛け、エプロン」とかを意味する。

タミヤの本キットは一昔前(1994年11月発売)であるからか、残念ながら金網シュルツェンは付属しません。

近年は他社から金属部品を使ってこの装備を再現したキットが幾つか出ているようです。

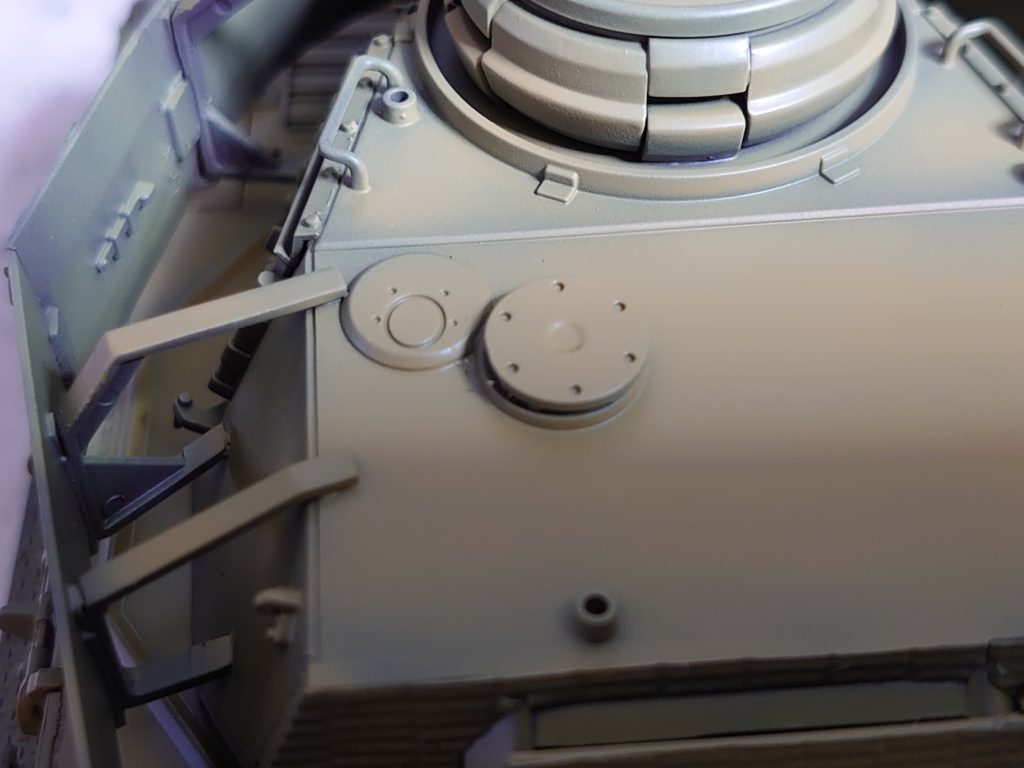

砲塔の組み立てが終わったので車体と合わせてしまいます

これで塗装作業に入ります。

今回は人形を乗せないので、作業時間短縮も兼ねて砲塔内には塗装を施していない。

ちなみに、以前M47パットンに乗せた兵士、これは本キットに付属していた戦車兵を改造したものです。

両腕の角度を搭乗車に合わせて改造しています。

IV号J型に付属する兵士は右手でキューポラの縁を、左手でハッチの縁を掴んだポーズとなっている。

腕の角度上そのままでは他の車輌には流用しにくいのが難点。

ちなみに、型を遡って後に発売された(1996年9月)H型のキットにも付属する。

これで組み立ては完了です。

前方機銃、予備転輪、各車輪は接着せずに、塗装に入ります。

今回は中断せず、そのまま塗装作業に入ってしまおう。

塗装作業開始

まずは下地から。

ダークイエローを基本塗装とするので、今回はクレオスのマホガニー色サーフェイサーを全体に吹き付けます。

そういえば、このサフはこのキットと同時期に補充したものだったね。

色調でちょうど某あんこうチームのIV号戦車にも見える。

サフを吹いて気付いたのですが、車体上部を横たわるように、そして砲塔シュルツェン左右後方にもパーティングラインがあります。

ここは急遽ヤスリで均しておきました。

ただ車体のは砲塔を取り付けてしまうと、ほとんど見えなくなってしまう。

筆者はいままでタミヤのIV号を数回組んでいたにも関わらず見落としていたのは、それが原因かもしれない。

履帯、予備履帯は先にモデルカステンの履帯色を塗っておきます。

ここはいつも通り。

斑迷彩に挑戦!

本塗装に入ります。

今回はダークイエローの下地に、ダークグリーンの斑模様が入った迷彩となります。

まずはガイアカラーのダークイエローを塗装。

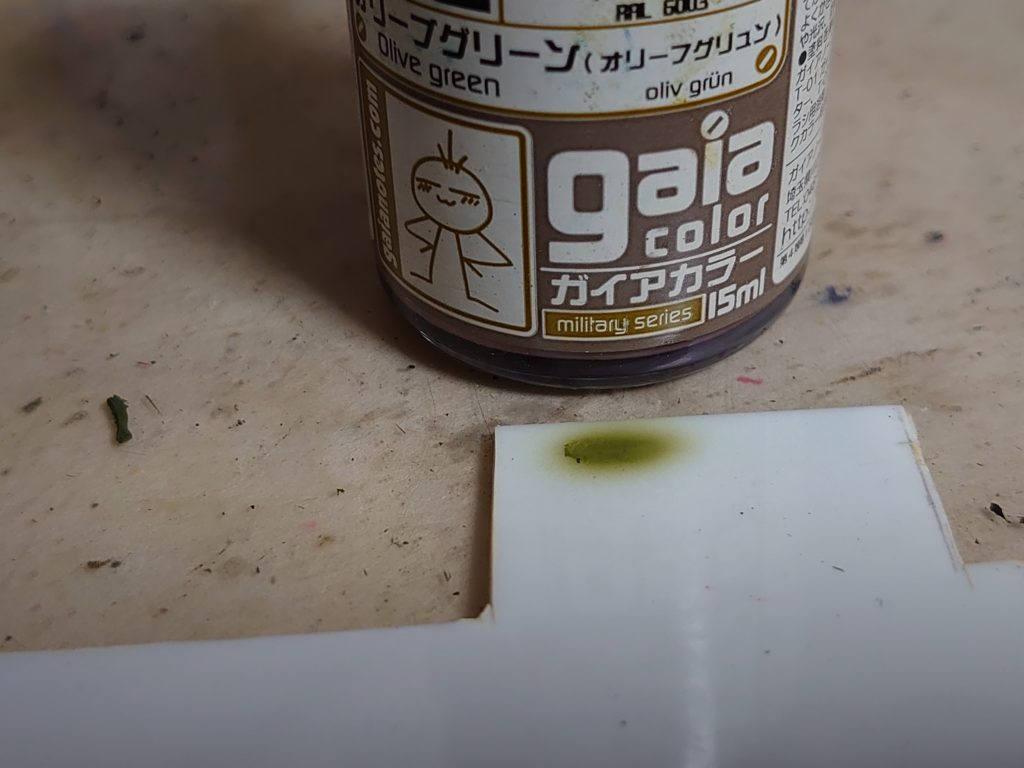

今回ダークグリーンの迷彩はガイアノーツのオリーブグリーンを使用します。

念のため、プラ板で濃度チェック……。

迷彩に使う塗料は通常の塗装時よりも、気持ち薄めにしておくこと。

濃いと粒子が上手くボケずに、飛び散った感じになる。

薄めすぎると吹き付けたときに定着せず、不自然に流れたような感じになってしまうけど。

とりあえず雑具箱の辺りからはじめていきます。

キットの塗装図と比較しながら、モールドを頼りに位置を決めて吹き付けていきます。

あまり神経質にはならずに進めていこう。

立ちはだかる謎のヒケ

ヴァルダ殿、ベンチレーターの上にこんなディティールはありましたかな?

いや、初めて見るね。

・・・・・・おそらく、アホな筆者が接着剤をつけすぎたのが原因で、裏の接続ピン部分からヒケたんじゃないかい?

と、言うわけで黒い瞬間接着剤を使って、急遽穴埋め。

今更塗装をやり直すのはあれなので、いままで使った塗料を筆で適当に塗りたくって修正する。

相変わらず適当な仕上げですな。

ちょうど今やっているグリーンの迷彩がかかる部分なので、それで誤魔化せる。

そんなこんなで斑迷彩が完了しました。

うむ、修正箇所も目立たない。

今回の戦果

そのまま勢いでデカールを貼り付けてしまいます。

本車のマークはシュルツェンに番号、砲身にキルマークのみです。

806のマークは3枚付いてくる。

塗装図に右側からの塗装図がないけど、左側と対象になるように貼り付ける。

突起上に貼り付けるので、デカール軟化剤を使おう。

色がついたところで、全体図を確認しておきましょう。

切りがいいので今回はここまで。

次回で完成になるかな。

この記事で作っているキット

この記事で作っているキットに使っている改造パーツ

↓タミヤの公式オンラインショップはこちら↓