タミヤMMシリーズより、旧製品のほうのIV号駆逐戦車ラングを作っていきます。

前回は部品紹介をした。

今回は早速組み立てていこう。

9月の前半が終わりそうだね。

今月はなんか製作速度が遅いような。

Ju52で結構手がかかっていましたからね。

今作っている旧ラングも少し時間がかかりそうですな。

タミヤ旧製品ってあんまり時間がかからない印象があるけど・・・・・・。

あの作業をする予定だからね。

今回の範囲では登場しないけど。

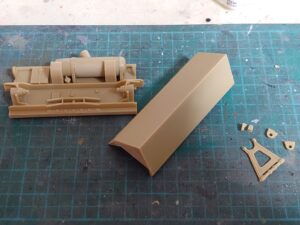

合わせ目消しの準備をする

とりあえずまずは合わせ目消しのための接着から。

見た感じこの横置きマフラー部分だけなので、これだけ接着しておく。

今回は使いませんが48口径7.5cm砲も真っ二つ。

こちらを選択する人は一緒に接着しておくとよいでしょう。

合わせ目消しについては過去記事参照だよ。

車体側面の穴を埋める

まずは車体下部から。

モーターライズ製品の部品を使いまわしているため、電池やモーターをセットする部分が残っていますな。

1975年と刻印がある。

このIV号駆逐戦車ラングは76年発売なので、これの前に発売されていたIV号戦車系列のいずれかのものと思われる。

ちなみにこの動力類を組み込む都合上、車体が実際のスケールより微妙に幅広になっているのだとか。

以前アカデミーのIV号突撃砲を作った際にも少し触れた話題でしたな。

確かタミヤのIV号突撃砲と比較して・・・・・・。

車体を切りつめる大掛かりなことはしたくないので、今回はそのまま進める。

とりあえずこの車体はモーターライズの名残で各部に穴が空いている。

底面はいいとして、側面はそのままでは外から見える。

なのでここを埋めよう。

やり方は簡単。

まず裏側から適当なプラ板を貼り付けて裏打ちする。

そして上からパテを盛って埋める。

パテはポリパテだね。

ここ最近見かけなかったような。

最近は細かい傷の穴埋めには専らラッカーパテでしたからな。

今回はそこそこの大きさの穴だったのでポリパテを使った。

ラッカーパテは溶剤成分を含んでいるから乾燥時に縮んだりプラ成分を侵食したりするので、多量に盛る作業には不向きだ。

他の部品を用意する

パテの乾燥待ちに他の部品を整形してしまいましょう。

まずはサスペンション類から。

IV号戦車お馴染みのリーフスプリングサスペンションです。

ワンパーツ成型だね。

ここは今の新しいIV号戦車シリーズも変わらないかな。

車輪類は上部転輪以外全てポリキャップを内蔵する。

入れ忘れに注意だ。

ポリキャプ全入れだったり起動輪の裏に六角の穴があったり。

なんかモーターライズの名残がここにもあるね。

上部転輪は片側4個の鋼製転輪。

ここは新キットとの相違点ですね。

他にも転輪が全てゴムリム付きのものとなっています。

新キットでは上部転輪が片側3個、転輪は先頭のサスペンションに配置されたもののみ鋼製転輪となっている。

初期のラングでは全て転輪がゴムリムであったけど、主砲の換装によってノーズヘビー化が進み、ゴムリムの磨耗が早くなると懸念された。

そのための処置といえるね。

どうやら1944年9月以降の生産車から新キットのスタイルになったようだ。

となるとこの旧製品は最初の1・2ヶ月ぐらいに生産されたものに近い感じかな?

意識していたのか、それとも金型流用の都合でそうなったのか・・・・・・。

まだパテが乾かないが、接着剤は先に乾いてしまった。

なので後部パネルも作ってしまおう。

ここも従来のIV号戦車同様の横置きマフラーで、新キットとは違うね。

今回の戦果

後部パネルを組んだらついでに前面装甲も組んでしまう。

キットでは通常のIV号戦車の車体の上から、楔型になった前面装甲を貼り付ける構造になっている。

新キット同様、トラベリングロックは可動式なので接着剤の流し込みに注意。

ロック本体には押し出しピン跡があるね。

これは軽く削って処理。

とりあえず今回はここで中断しよう。

車体のパテが乾かないんだ。

硬化剤の分量は間違えていないはずですが・・・・・・。

続きは次回!

この記事で作っているキット

↓タミヤの公式オンラインショップはこちら↓