ICM社のFCM36軽戦車、それのドイツ軍鹵獲車輌を作っていきましょう。

前回は車体外装を取り付けたところで終了した。

今回は細かい部品を取り付け、車体の組み立てを終えよう。

そろそろ年度末。

一区切りとなる時期だね。

この時期になると各地で決算セールが始まりますな。

筆者は最近店舗への寄り道をしていないので、どうなっているのか不明ですが。

10年近く前、筆者が某家電量販店の決算セールでHGUCドラッツェを半額で3つまとめ買いしていたのはよく覚えているよ。

今では考えられませんな。

そういえば昨年運よく格安で手に入れたドラッツェたちは・・・・・・。

珍しく作り漏らしている。

どうも筆者が何色で塗るか迷っているらしくてね。

考えているうちに他のキットに先を越されているんだ。

はやく作らないと。

とにかく、今は目の前のFCM36に集中だ。

車体の細かいパーツの取り付け

車体外装はこんな感じです。

一部非常に細かい部品があるので、紛失には注意ですな。

操縦手用の前面視察ハッチは開閉選択式。

内側もフック類を接着する指示が出ているけど、閉じる場合は組み立てなくてもいいかもね。

次々と貼り付けていく。

ちなみに工具類は諸事情でこの後一旦取り外している。

詳しくは後述だ。

なんか車体側面に排気口みたいなのが無造作にあるね。

防御力とか大丈夫だったのかな?

B1bisなんかも車体側面の通気口部分が弱点となっていましたな。

開閉選択式の操縦手視察ハッチ。

今回は閉じた状態で組むみたいだね。

脇に付くシリンダー状のパーツは開閉選択で部品を変えます。

閉じた状態の場合はC49番パーツ。

開いた状態の場合はC12番パーツを使いましょう。

今回は閉じた状態なのでC49番パーツを選択ですな。

工具を剥がせ!

ここで筆者があることに気づいて、あわてて工具パーツを剥がし始めた。

何があったんですかね。

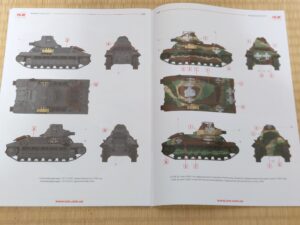

このキットの塗装図をよく見てみたところ、どうも国籍マークが工具類と被るように描かれていてね。

工具パーツを車体に密着させるとマークを貼り付けることができなくなる。

小さいマークならパーツの隙間からスライドさせることもできるけど、今回のマークはサイズが大きく、引っかかったり破れる危険もあった。

あらら。

・・・・・・というかなんか国籍マークってこんなに隠れるんだ。

ボックスアートの車輌は工具類がすべて外されていて、留め具だけ残っているような状態になっている。

筆者は工具類の加工が面倒に感じたのか、そのまま取り付けている。

状態のいいものが鹵獲されたか、鹵獲後ドイツ兵達がきちんと整備したということにしておきましょう。

ライト台座の修復

車体前面にはルノーR35などと同様防空灯が取り付けられています。

ところが台座部分がなんか欠けていますな。

成型不良か、筆者が間違えて削り落としたか・・・・・・。

ここはエポパテを使って簡易的に台座部分を継ぎ足している。

多少の粗はウェザリングでどうとでもなる。

チェーンの製作

続いて車体前後に装備されたチェーンを組み立てる。

キットには同一の専用ランナーが2枚分付属する。

これをそれぞれ使ってチェーンを2本作っていこう。

見た感じ切れ込み有りのE1番パーツと、切れ込み無しのE2番パーツがあるようだね。

切れ込み有りのE1パーツと無しのE2パーツを交互に組み合わせていくことによってチェーンを繋いでいく。

一度に1本のチェーンを作るよりは、一度E1とE2の組み合わせを揃えてからのほうがやりやすいかな。

それぞれランナー1枚分の部品を組み合わせて、2本のチェーンを作る。

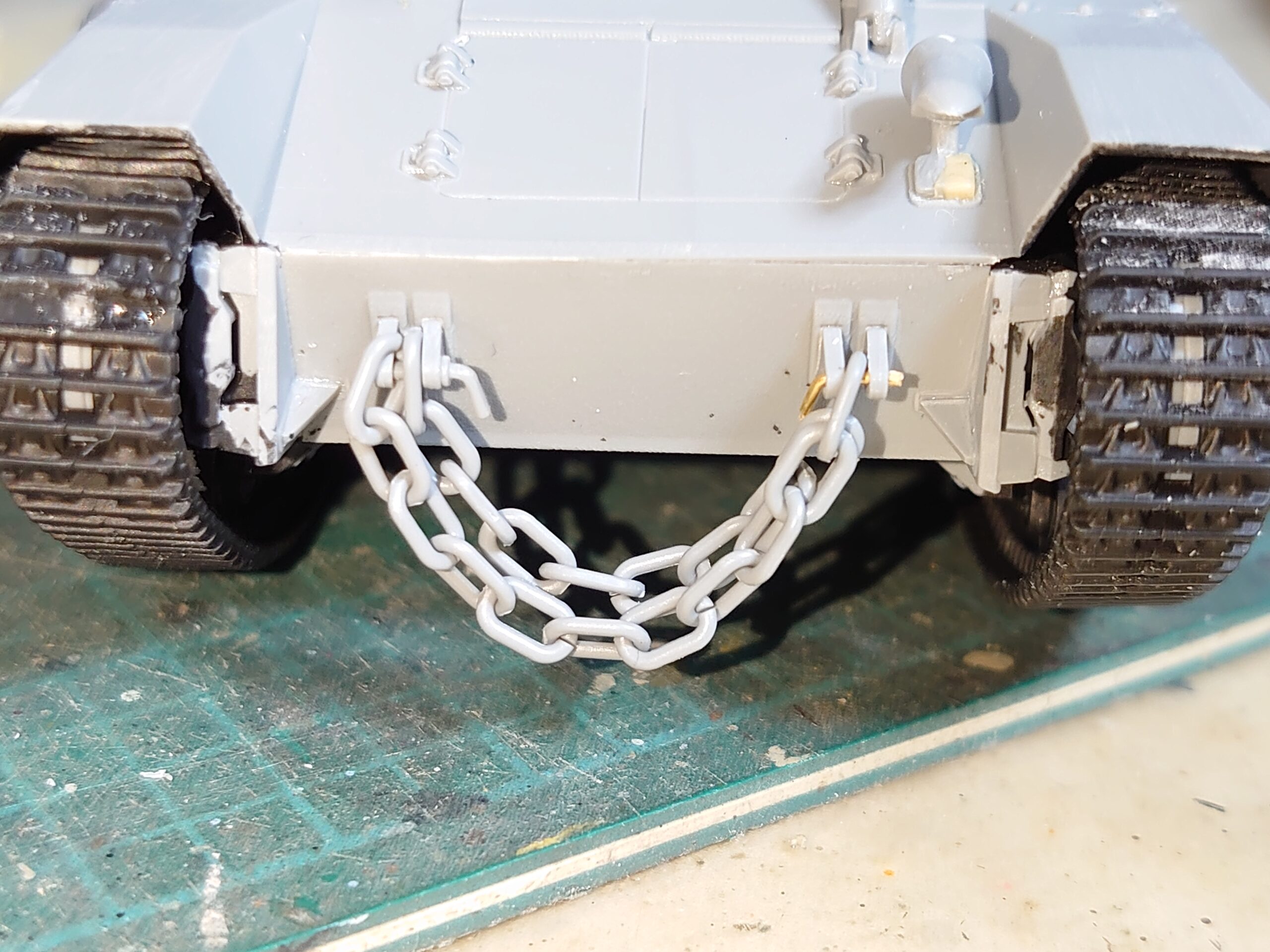

出来上がるとこんな感じに。

わっかはそれぞれ20個といったところかな。

今回の戦果

出来上がったチェーンはC37パーツと組み合わせて車体前後に取り付ける。

チェーンはそれぞれ3箇所でC37パーツと組み合わせることになる。

先に切れ込みなしのE2パーツ1箇所を通して、後はE1パーツの切れ込みを生かして外から組み込む。

なんかチェーン両端を取り付けるのがかなり難しいような。

アイプレートのC10パーツがかなり幅狭なので、ちょっと苦労しますな。

ちなみにC37パーツは1つ筆者が紛失したようです。

なので真鍮線で自作したものに置き換えていますな。

今回はここで作業を中断。

次回は残る砲塔の組み立てになる予定だ。

続きは次回!