ハセガワのICM製、ティーガーII重戦車を作っていきましょう。

前回は足周りと後部パネルを組んだ。

道中部品を紛失したものの、作業は続行。

車体上部の組み立てをしてみよう。

なんか急にジメジメしてきていない?

これからの季節は湿度が高くなりますな。

塗装なんかには影響が出るみたいなことを聞いたような。

筆者は悪天候の日でも塗ってしまうことが多いけどね。

それでは作戦を再開する。

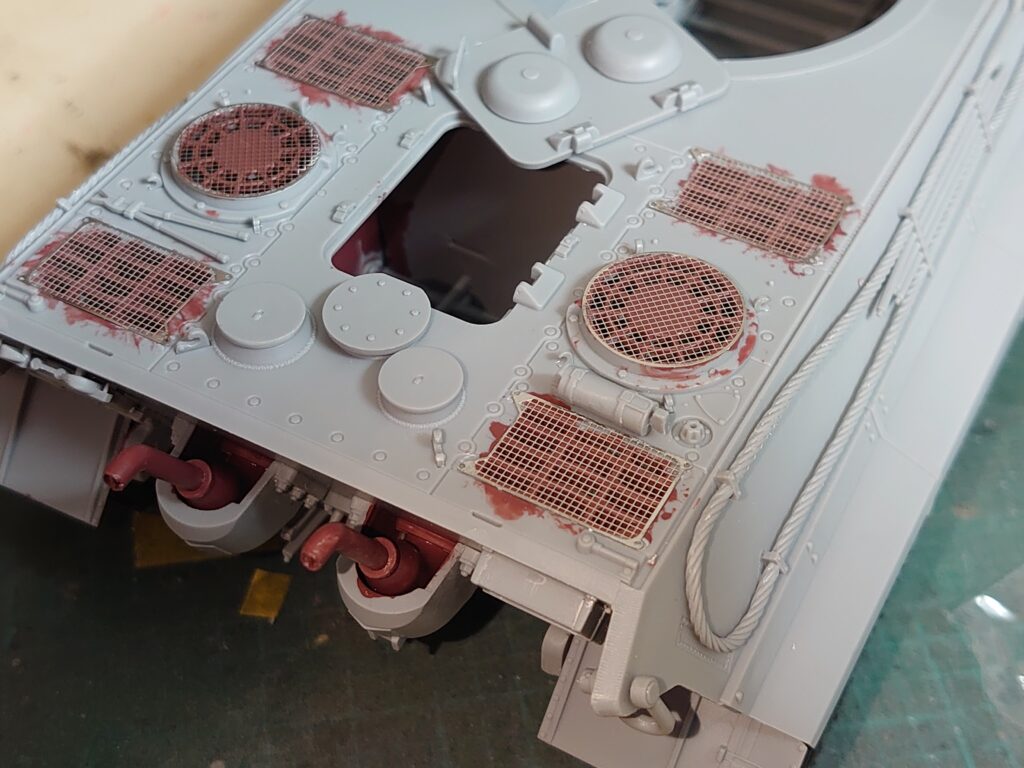

車体上部の組み立て

まずは部品を用意。

エンジンデッキや操縦席周りは細かいフックが多数あります。

紛失しないように注意ですな。

本当は取り付けるギリギリまでランナーから切り出さないほうがいいんだよね。

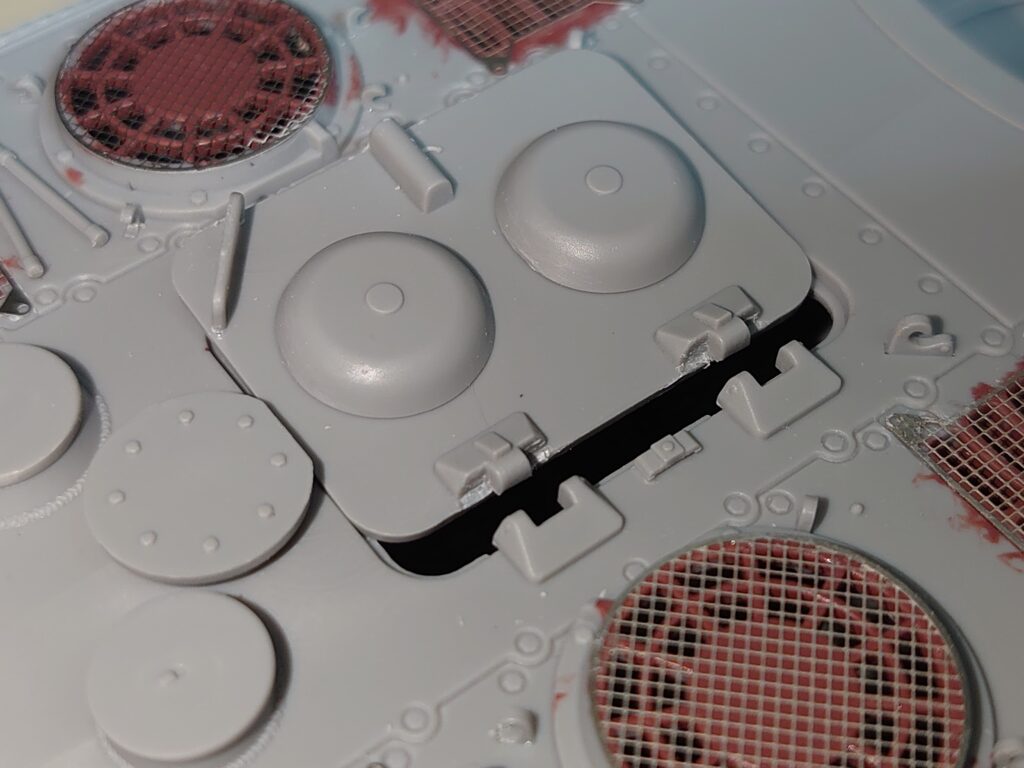

タミヤのエッチンググリルを取りつけてみる

エンジングリルは特に何もパーツがない。

ここは以前の「ラインの虎」版同様、タミヤのエッチンググリルを取りつけてみよう。

丸い金網はそのまま取り付けられる。

四角いものはキットに刻印されている凸状のボルトモールドが干渉するので、それを切り取ってから貼り付けることに。

同じティーガーII(キングタイガー)用のものですが、寸法が異なるのかギリギリですな。

四角い金網は凹んだ箇所にほぼピッタリなので、多少密着させるのが難しかったり。

本物に忠実を目指しているスケールモデルでも、各社で微妙に寸法を変えていることがあるとか聞いたような。

エッチングパーツの取り付けについては過去記事参照だよ。

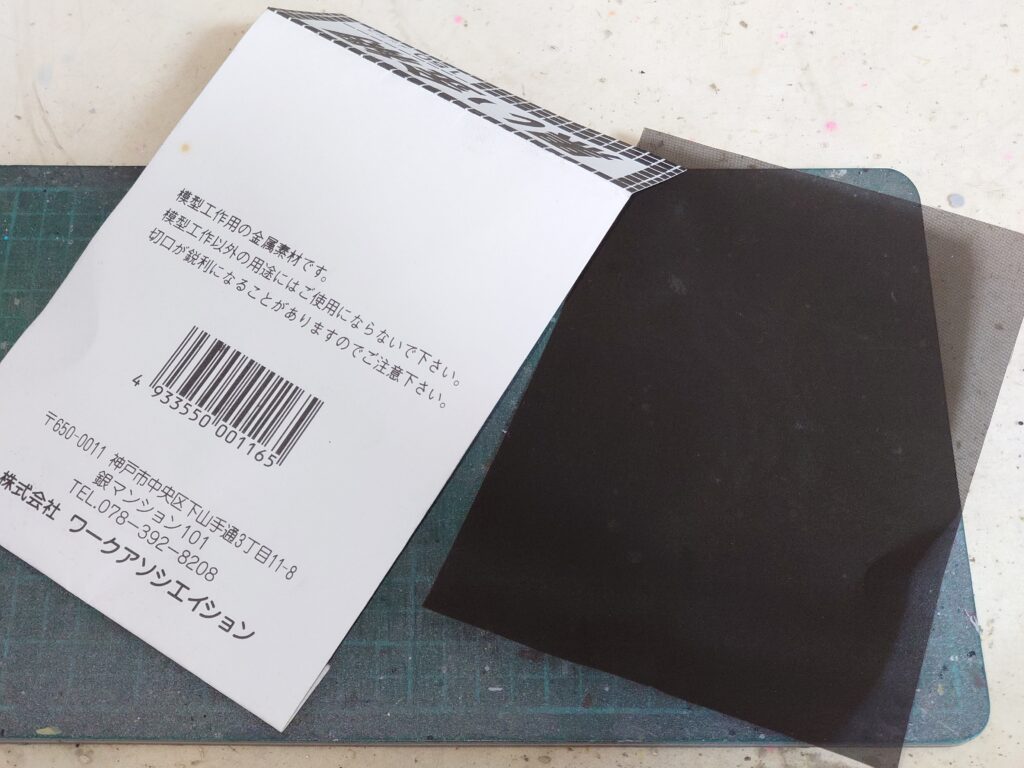

金属パーツで金網パーツを自作する

ハセガワ(ICM製)ティーガーIIで筆者がもっとも気になっているポイントが、砲塔後部の付け根に存在する異物混入防止カバー。

実物は金網が張られていますが、このキットでは枠の部分しか入っていません。

あの時は確かタミヤ製ティーガーIIで余剰になった、ナイロンメッシュを流用していたよね。

今回もそれを使うのかな?

それも考えたのですが……

どうもジャンクパーツ入れを探しても、余剰のメッシュパーツが見つからなくてですね。

ないと先に進まないんだけど。

何かないか筆者があちこち漁ったところ、ワークアソシエイションの黒い金網が出てきた。

ちょうどメッシュの代わりに使えそうなので、今回はこれを使用してみよう。

これまたなんか古そうなものが。

筆者が大昔にガンプラでメッシュを使った改造記事みたいなのを見つけて、その影響で購入したものですな。

結局使わずに15~20年ぐらいは放置していたような……。

長期放置していたからなのか、それとも塗られていた塗料の質が原因なのか……

黒い汚れが付着しており、筆者が手に持った瞬間に移った。

なので使用前に一度洗剤で洗っている。

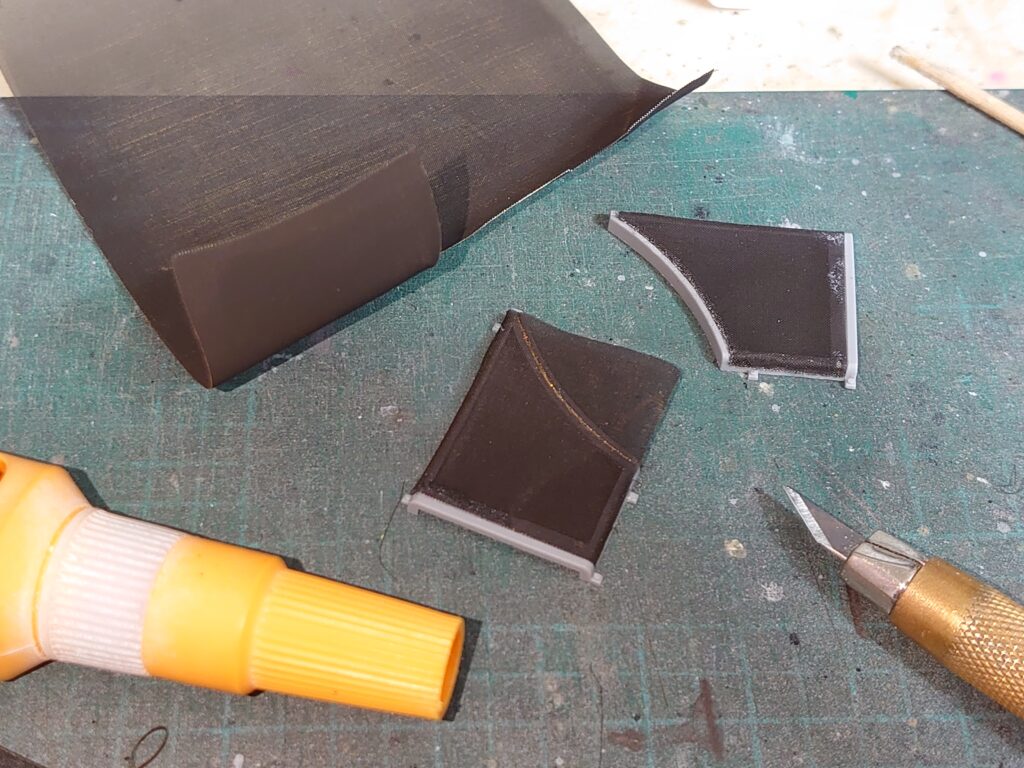

ある程度寸法を測ってからハサミで切り出し。

ゼリー状瞬間接着剤を使って直線部分を合わせてから、デザインナイフを使い現物合わせで曲線部分を切り出している。

曲線部分はナイフだけでは切り出せなかったので、切れ込みを入れてからむしり取るような形にした。

いずれにせよ、切り口で手を切らないように注意だ。

どうしても枠と金網の接着箇所から接着剤がはみ出るというか。

この状態だと網目がどうなっているのかわからないんだよね。

網目が埋まっていそうですな。

ただ枠と重なる部分だとどっちにしろ貫通していないので、そこまで気にしなくてもよいかと。

現在この金網について調べてもあまり出てこなかった。

ワークアソシエイションに限らずハセガワやファインモールドなど、様々な模型メーカーから様々な形の金網パーツが出ているようなので各自探してみてもいいだろう。

エンジン点検ハッチを取り付ける

エンジン点検ハッチを取り付けようと思いましたが……

うまくはまりませんな。

どうもヒンジ周りの噛み合わせが悪いらしい。

重なって見えなくなる部分を削って薄くしよう。

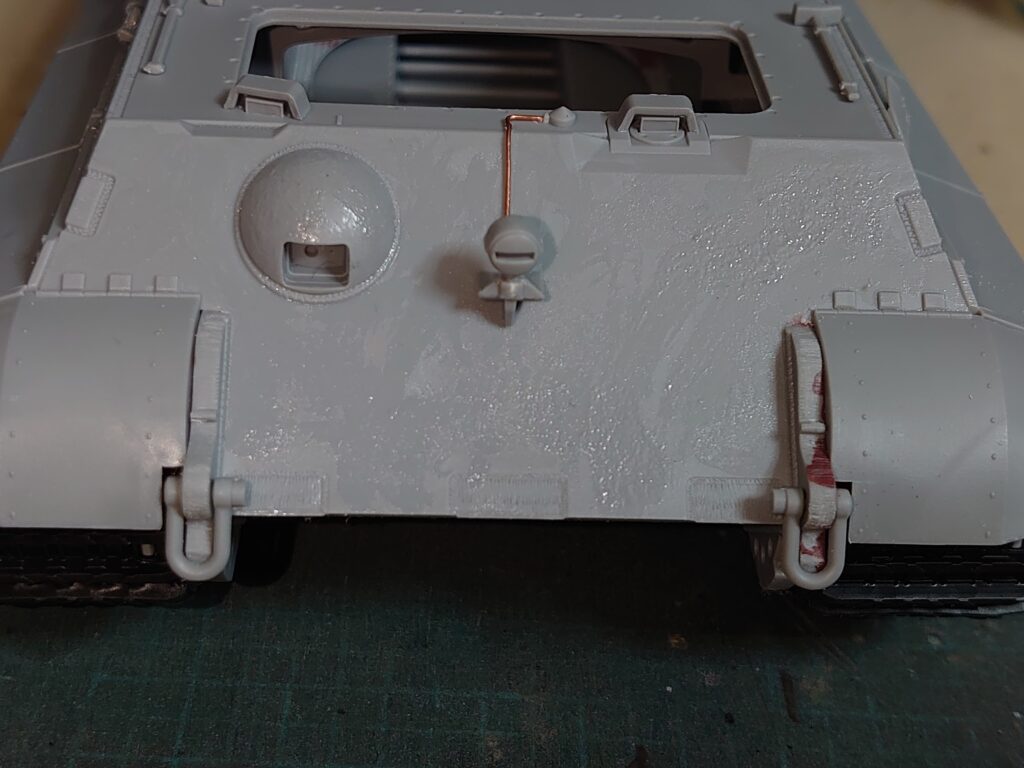

車体前面の加工

前面はいつも通り、エナメル線でライトコードを追加。

目立つ箇所にあるので効果は高そうですな。

……なんか装甲面が不自然にテカっているような、凸凹しているような。

単調な装甲面が気になったらしく、筆者が接着剤を塗布してから歯ブラシで叩いて梨地にしている。

鋳造表現なんかでも使われることがあるけど、今回は鋳造ではない装甲板だ。

ラッカーパテ方式よりも落ち着いた形になりやすいですな。

使用したのはタミヤリモネンセメント。

この前補充したばかりの新品ですので、問題なく表面を溶かしてくれましたな。

今回の戦果

その他工具も取り付けてこんな感じに。

側面のスコップなどは取り付ける際にピンバイスで凹みをつける必要があるので注意です。

説明書の指定では凹みのサイズが1.0mm径でしたな。

前回紛失した排気管カバーのパーツは……。

まだ捜索中だ。

今回はここまで。

次回は砲塔の組み立てになるだろう。

続きは次回!

この記事で作っているキット