ハセガワのティーガーIIを進めましょう。

と言いたいところなんだけど、急遽作戦中止だ。

何があったんです?

- ツィンメリットコーティングに使ったポリパテがまだ乾かない

- 筆者がティーガーに使おうとして注文した部品がまだ届かない

ので、しばらく作業が進みそうにないんだ。

あらら。

というわけで筆者がパテの乾燥待ちに、積み山から航空機キットを掘り出してきた。

ティーガーの再開の目処が立つまで、それを進めていこう。

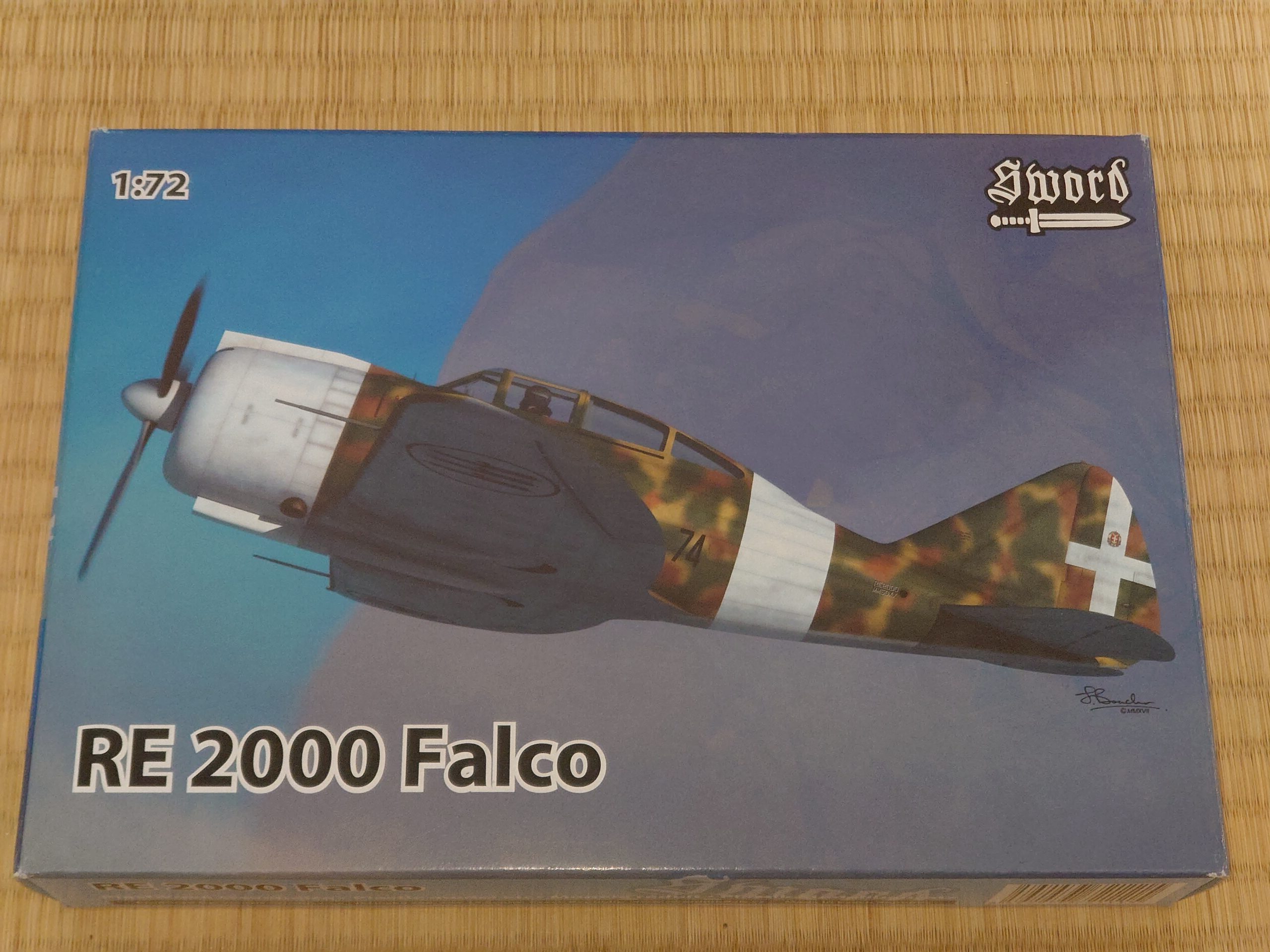

今回のお題 ソード レジアーネRe.2000ファルコ

代打として起用されたのはこちら。

ソード社より

レジアーネRe.2000ファルコだ。

なんか見たことない飛行機と聞いたことのないメーカー名。

ソード社はチェコの模型メーカーだね。

今までに作ったRSモデルズやブレンガンと同じ国だ。

箱の形も似たような雰囲気ですな。

となると簡易インジェクション……。

レジアーネRe.2000ファルコとは?

この航空機は第二次世界大戦中にイタリアのレジアーネ社で開発された戦闘機だ。

愛称のファルコはイタリア語で鷹を意味する。

ファルコ……

そうめんじゃないんだ。

あのファルコはファルコン(隼)が名前の由来で、外見はキジがモデルのようです。

ちなみにファルコの愛称を持つ飛行機として、ほかにもフィアットCR.42なんかが存在します。

1936年頃にイタリア空軍が今後の戦力を増強する開発計画(プログラムR)を立てた。

そしてこの一環として、新型の戦闘機を各社に求めた。

これに対してレジアーネ社が1939年に完成・初飛行させたのがこのRe.2000だった。

なんか丸っこくてずんぐりしているというか。

米軍機みたいだね。

どうも設計担当者がアメリカでの航空機設計に携わっていた経験から、影響を受けてそのような形になったといわれていますな。

性能面では競合になった他社の機体よりも優れていた。

しかし

- 複雑な機体構造

- 信頼性に欠けるエンジン

- 主翼内に設けられたインテグラルタンク

などが不安視されたことからイタリア空軍では不採用になった。

ちなみにいくつかの競合の中で最優秀と判断されたのはマッキ社のMC.200サエッタ。

インテグラルタンク?

独立した燃料タンクではなく、胴体や主翼の構造部分がタンクを兼ねている燃料タンクのことですな。

- 別個に燃料タンクを設ける必要がないので機体を軽量化できる

- 燃料の積載効率がいいためその分航続距離が伸びる

といったメリットがあります。

代わりに防弾上の問題がありますが。

これを採用した有名な機体だと日本海軍の一式陸攻でしょうか。

イタリア空軍では不採用だったが、性能自体は良好だったので諸外国から注文が舞い込んできた。

ただしイタリア自身が大戦で手一杯になったので、実際に受け取れたのはハンガリーとスウェーデンだけ。

他にはイタリア海軍がカタパルトから射出できる機体として注目し、各部を改修した機体を発注したりしている。

詳しくは後述するけど、本キットにもそのタイプが収録されているんだ。

生産数は約170機ほどといわれている。

基本的に輸出用だから、そんなに多くないんだね。

イタリア機は大量生産機がなく、同時期に異なるメーカーの機体がわりと乱立気味だったような……。

後にRe.2002、Re2005など発展してくレジアーネ社の戦闘機。

それの1番手である、Re.2000を作ってみよう。

箱の中身を確認する

とりあえず箱を開けてみよう。

中身はこんな感じにチャックつきの大袋にまとまっている。

こういうのってあると模型製作に便利だよね。

作り終わった後もとっておいて有効活用……。

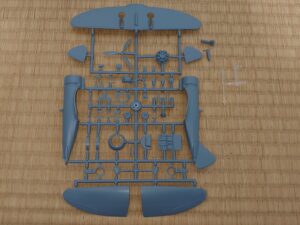

とりあえず大袋を開けてパーツを確認。

ランナー1枚分+雑多な数パーツ

といったところでしょうか。

なんか随分と雑な感じ。

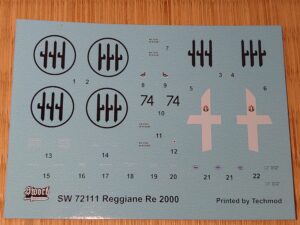

付属デカールはこんな感じ。

見た感じ質がよさそうだ。

右下に

「Printed by Techmod」

の文字が。

筆者も時々使っている、ポーランドのメーカーのものだそうですな。

今までにそのメーカーの日の丸を何回か使っていたね。

付属の説明書は折り畳みスタイル。

後述する塗装図はカラーで、それ以外はモノクロ印刷だ。

この辺りはそこまで気にならないね。

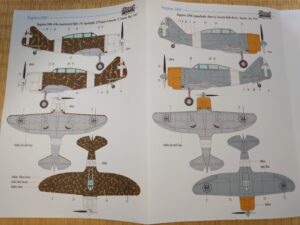

キットに収録されている塗装図は2種類。

両者ともに下面がグレーなのは共通。

上面色は両者で

- サンドイエロー・グリーン・ブラウンの3色迷彩

- ライトブルーの単色

と大きく異なる。

ブルーのほうはなんか米軍機みたいな。

青いほうは海軍のカタパルト射出型ですな。

キットでも一部の部品を選択する指示が出ていますので、おそらくこれを再現するためのものかと。

イタリア軍らしい迷彩機も捨てがたいけど……

珍しい機体なので今回はカタパルト射出型で組む予定だ。

次回、製作開始!

今回はここまで。

次回から作業開始となる。

この手のキットってどれも精度がイマイチで筆者は苦戦しているような。

大丈夫かな?

実際に組んで確かめることになるかと。

続きは次回以降だ。

お楽しみに。

この記事で紹介しているキット